ChevĂŞchette d'Europe

Une chevêchette adulte dans son milieu naturel - Photo Yves MullerLa plus petite chouette d'Europe est une espèce généralement sédentaire, communément habitante des forêts de conifères de la zone boréale, et représentée dans les forêts mixtes de haute montagne. Les sites de nidification sont souvent entourés de zones humides, avec des sources et des bosquets d'épicéas à proximité. Ces sites sont normalement des cavités creusées par des pics, dans les conifères en général, mais aussi les bouleaux, les hêtres et les chênes. Elle est active à l'aube et au crépuscule mais aussi pendant la journée. Contrairement aux autres rapaces nocturnes, sa vue est en effet mauvaise dans l'obscurité complète.

Une chevêchette adulte dans son milieu naturel - Photo Yves MullerLa plus petite chouette d'Europe est une espèce généralement sédentaire, communément habitante des forêts de conifères de la zone boréale, et représentée dans les forêts mixtes de haute montagne. Les sites de nidification sont souvent entourés de zones humides, avec des sources et des bosquets d'épicéas à proximité. Ces sites sont normalement des cavités creusées par des pics, dans les conifères en général, mais aussi les bouleaux, les hêtres et les chênes. Elle est active à l'aube et au crépuscule mais aussi pendant la journée. Contrairement aux autres rapaces nocturnes, sa vue est en effet mauvaise dans l'obscurité complète.

La ponte a lieu d'avril à juin. Le nombre d'œufs varie de 3 à 7. L'incubation, assurée par la femelle, dure presque un mois. Les petits, qui prennent leur envol après 1 mois environ, sont encore nourris par les parents pendant deux à quatre semaines avant d'être réellement indépendants.

La chevêchette d'Europe se nourrit principalement de petits oiseaux, mésanges, fauvettes, gobe-mouches, roitelets... Mais elle peut également chasser des oiseaux de taille égale, voire supérieure, à la sienne, en s’attaquant par exemple à des pics, des grives musiciennes ou des becs-croisés. Elle apprécie aussi les petits mammifères, campagnols, mulots et musaraignes. Occasionnellement, de petits lézards et des chauve-souris, des poissons et des insectes peuvent faire l'affaire. A la fin de la saison de reproduction, elle constitue des réserves de nourriture qu'elle cache dans des cavités naturelles pour les périodes trop enneigées pour chasser.

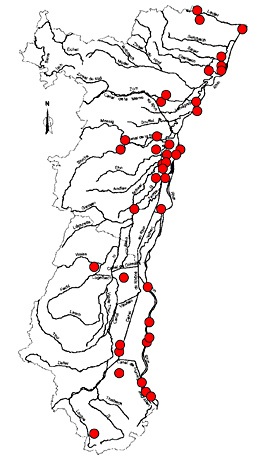

La synthèse des données collectées au cours de la période 2000 à 2009 a permis d’inventorier 72 territoires distincts occupés par l’espèce l’une ou l’autre de ces années : 33 dans les Vosges du Nord, 5 dans les Vosges moyennes et 34 dans les Hautes-Vosges. A partir de ces données, la population de chevêchette a été estimée entre 60 et 120 couples au début du XXIe siècle pour l’ensemble du massif vosgien (Y. Muller, Ciconia 35 (3), 2011, pp. 97-110.).

L’espèce ne paraît pas menacée à court terme mais la modification des habitats forestiers en raison des nouvelles pratiques sylvicoles et la diminution des populations des proies sont des menaces à plus long terme pour la survie de l’espèce dans le massif vosgien.

Ouette d'Egypte

Contexte général

L’ouette d’Egypte est un anatidé originaire de l'Afrique subsaharienne, de la vallée du Nil et du sud de la Palestine ; elle a été introduite en Angleterre dès le XVIIIème siècle. Les premières nidifications en liberté, d’individus échappés de parcs, ont eu lieu aux Pays-Bas en 1967, puis en Belgique en 1982, en Allemagne en 1985 et en France la même année (cas de nidification probable dès 1983 en Alsace).

Au début des années 2000, la population européenne était estimée entre 8000 et 9000 couples : 1000 en Angleterre, 5000 aux Pays-Bas, 1000 en Belgique et entre 1000 et 1500 en Allemagne. Les effectifs de la France restaient très faibles avec à peine 23 couples nicheurs répertoriés en 2006, principalement dans le quart Nord-Est du pays (enquête LPO France). Une nouvelle enquête de la LPO, menée en 2011, permettra d’actualiser ce chiffre.

Un adulte et ses petits - Photo Jean-Marc Bronner Un adulte et ses petits - Photo Jean-Marc Bronner |  L'espèce hiverne en Alsace - Photo Jean-Marc Bronner L'espèce hiverne en Alsace - Photo Jean-Marc Bronner |

La situation en Alsace

L’origine exacte de l’installation de l’espèce en Alsace reste inconnue, même si l’hypothèse la plus vraisemblable est celle d’une colonisation spontanée à partir des populations allemandes au début des années 70.

Les effectifs de l’espèce ont évolué de la façon suivante en Alsace :

- mise à part l’une ou l’autre donnée du XIXème siècle, la première mention des temps historiques date du 13 avril 1971 à Kembs, dans le Haut-Rhin ;

- s’en suit une progression lente, mais régulière : 3 individus en 1982, 7 en 1992, une 30aine en 2002, etc. ;

- le premier groupe d’une taille importante (33 individus) est signalé en 2001, dans le nord du Bas-Rhin ;

- la population alsacienne ne cessera ensuite d’augmenter : en 2006, elle atteint 70 à 100 individus, puis 450 à 650 individus en 2011, avec des groupes excédant localement 100 individus.

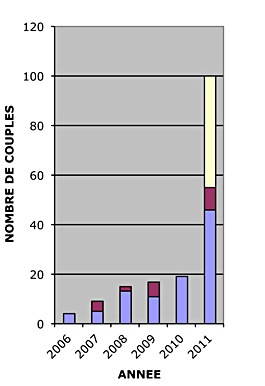

Le nombre de couples nicheurs a également régulièrement augmenté :

- 1983 : 1 couple nicheur probable (construction d’un nid par un adulte dans un arbre fruitier le 9 avril à Largitzen dans le Sundgau ; Burglin, 1983 [*]) ; 1992 et 1995 : nidification d’un couple lâché volontairement dans une gravière à Rumersheim (B. Régisser, fichier LPO Alsace)

- Ă partir de 2001 : cas annuels

- 2006 : 5 couples recensés

- 2011 : au moins 50 couples et probablement entre 60 et 100 couples. L’amplitude de cette fourchette est due à la plasticité de l’espèce dans le choix de ses biotopes de nidification (elle peut se contenter de petites pièces d’eau) qui la rend difficile à recenser de façon exhaustive.

Répartition des couples nicheurs en Alsace Répartition des couples nicheurs en Alsace |  Evolution des effectifs de l'espèce en Alsace Evolution des effectifs de l'espèce en Alsace |

Des habitudes peu compatibles avec la faune indigène

L’ouette d’Egypte est l’espèce exotique qui a la plus forte dynamique expansive en Alsace, due notamment à sa prolificité et à une période de reproduction étalée sur pratiquement toute l’année, y compris l’hiver.

Les nids, de grande taille, peuvent être situés dans les arbres - Photo Jean-Marc BronnerLa nidification a lieu au sol ou dans les arbres (grosses cavités ou nids d’autres espèces, sur des arbres en chandelle ou entiers). Le couple peut aussi s’installer sur des potences équipées de nids, voire sur des pylônes. Les nids utilisés sont ceux de la cigogne blanche, du milan noir ou de la corneille noire, au besoin en évinçant d’abord les occupants.

Les nids, de grande taille, peuvent être situés dans les arbres - Photo Jean-Marc BronnerLa nidification a lieu au sol ou dans les arbres (grosses cavités ou nids d’autres espèces, sur des arbres en chandelle ou entiers). Le couple peut aussi s’installer sur des potences équipées de nids, voire sur des pylônes. Les nids utilisés sont ceux de la cigogne blanche, du milan noir ou de la corneille noire, au besoin en évinçant d’abord les occupants.

L’agressivité de l’espèce en période de reproduction peut poser problème vis à vis de l’avifaune indigène, que ce soit lors du choix des nids ou lors de la défense du territoire. Dans ce cas, il peut y avoir une interaction négative avec les divers oiseaux d’eau locaux. Toutefois, l’impact est minimisé par la propension de l’espèce à choisir des sites de nidification peu attractifs pour les espèces indigènes : bassins de récupération des eaux, petits étangs de pêche privés et autres sites artificiels.

En hiver, l’ouette adopte en grande partie le même rythme que les oies grises : elle passe la nuit sur l’eau et se nourrit dans les champs en journée, particulièrement dans le cas des grands groupes. Il n’est toutefois pas exceptionnel d’en voir toute la journée sur l’eau, surtout le long du Rhin.

En vue de maîtriser le dévelopement de l’espèce, les arrêtés du 22 septembre 2010 (68) et du 24 mai 2011 (67) autorisent désormais le tir de l’espèce dans les deux départements alsaciens (toute l’année, et uniquement par des agents assermentés).

[*] : BURGLIN, E. (1983) – Une observation rare. Lien Ornithologique d’Alsace, 37 : 12.

Pluvier guignard

Oiseau raffiné et mythique : le Pluvier guignard

Le Pluvier guignard est un petit échassier, ou limicole, de la taille d’une grive, oiseau mythique que tout ornithologue rêve de voir un jour.

Son nom scientifique est « endromias morinellus », endromia signifiant rapidité en grec, allusion à la façon des pluviers de trottiner, se figer, puis se pencher pour capturer une petite proie.

Pourquoi mythique ?

Parce qu’il a une allure très raffinée.

Parce que son plumage a des couleurs chaudes très contrastées, mais très mimétiques aussi.

Parce que tous ceux qui l’ont côtoyé relatent sa confiance : il est si peu farouche qu’un suédois, Bengt Berg, a réussi à le faire couver dans ses mains (photos noir et blanc à l’appui, prises vers 1920) !

Parce que son gros Ĺ“il noir a un regard profond.

Parce qu’il est peu souvent observé, et en petit nombre.

Parce que c’est la femelle « qui porte le pantalon » !…

Rôles des sexes inversés !

C’est l’une des rares espèces chez lesquelles les rôles entre sexes sont inversés. En effet , la femelle est à la fois plus colorée et plus grande que le mâle. C’est elle qui chante et « mène » la parade nuptiale. Ensuite, elle se contente de pondre, le mâle s’occupant seul de l’incubation des œufs, puis de la surveillance des petits, qui sont nidifuges. Il ne laisse pas approcher la femelle du nid (elle en profite pour aller voir ailleurs : les ménages à trois seraient fréquents !). Afin d’éloigner les prédateurs, il simule une blessure ou court comme un petit mammifère !

RĂ©gime :

Il se nourrit d’insectes, d’araignées, de mollusques, de vers de terre, et parfois de végétaux.

Quartiers d’été :

Il niche depuis l’Ecosse (environ 150 couples recensés) jusqu’à la Sibérie orientale en passant par la Norvège, dans les toundras caillouteuses. L’espèce a niché ponctuellement, dans les Vosges (voir historique) et les Pyrénées. Cependant, Paul Géroudet écrit que la présence d’un couple en juin ou juillet sur une sommité n’est pas une preuve de nidification.

Oiseau montagnard ?

On le croyait jusqu’en 1961, où l’on a découvert des cas de nidification dans les polders de Hollande !

Quartiers d’hiver :

Il hiverne en Afrique du nord et au Moyen Orient, dans des zones semi-arides, du Maroc à l’Iran. Quelques-uns passent la mauvaise saison en Espagne.

Migration :

Les femelles sont en général les premières à quitter les lieux de reproduction, puisqu’elles n’ont pas charge de famille ! Les mâles et les jeunes partent environ deux semaines après. C’est un moment rare, et donc privilégié, que d’en observer en halte migratoire. Ils ne sont jamais vus en grand nombre, comme le sont leurs cousins les Pluviers dorés par exemple, mais en petits groupes, et essentiellement en automne, en migration postnuptiale, souvent sur des sites identiques d’années en années.

OĂą faut-il les chercher chez nous ?

François Legendre, spécialiste français du « guignard », coordinateur des comptages nationaux (qui existent depuis 2002) a écrit :

Il suffit de chercher une zone si possible à végétation rase (inférieure à 5 cm), caillouteuse, un labour fin, un champ de pois, de lin, le plus possible en position dominante (crête, butte, sommets, prédominance quelconque), d' aller le matin de bonne heure, de bien fouiller, de patienter au minimum une demi-heure, car leurs périodes de repos, où ils sont très peu repérables, n’excèdent en général pas vingt minutes.

Biotopes préférés de ces oiseaux, par ordre d’intérêt décroissant :

- les champs de pois ( en Alsace ?)

- les labours fins

- les champs de lin ( en Alsace ?)

- prairies rases à zones de terre dénudée ou caillouteuse

Quand faut-il les chercher ?

- Du 15 avril au 20 mai avec des « pics » les 25 avril et 10 mai (en migration pré-nuptiale)

- Du 15 au 20 août à fin octobre avec des « pics » les 23 au 28 août et les 12 au18 septembre (en migration post-nuptiale)

Trouver un guignard est l’assurance de moments inoubliables, de fierté d’être accepté par un oiseau sauvage.

Petit historique de la présence de pluviers guignards en Alsace :

Le Pluvier guignard était déjà mentionné par les ornithologues alsaciens de la seconde moitié du XIXe siècle.

On trouvait autrefois l’oiseau sur les marchés aux volailles de notre région: leur chair fine et délicate était appréciée !!

- 1861 : Kroener écrit en 1865 "De passage accidentel en automne. Je l'ai trouvé pour la première fois le 5 octobre 1861. Il parut alors à plusieurs reprises."

- 1876 : en octobre, Schneider (1887) a acheté un oiseau à un marché aux volailles !

- 1881 : Schneider (1887) mentionne un individu tué en mars 1881 à Istein.

- 1895 : le même auteur publie l'inventaire des oiseaux du Musée de Colmar et signale la présence dans les collections de deux guignards en provenance de l'Alsace, l'un en plumage nuptial, l'autre en plumage hivernal.

Plus récemment,

- 1960 à 1965 : C Kempf en 1976 dans "Oiseaux d'Alsace", signale que le Pluvier guignard a peut-être niché près du Hohneck, mais les preuves formelles font défaut.

Une trentaine d'observations ont été collectées depuis un peu plus de 40 ans et figurent, pour la plupart, dans les bases de données de la LPO Alsace et du Centre Ornithologique Lorrain, les voici :

| 1965 : |

|

| 1968 : |

|

| 1971 : |

|

| 1972 : |

|

| 1978 : |

|

| 1980 : |

|

| 1985 : |

|

| 1999 : |

|

| 2002 : |

|

| 2004 : |

|

| 2006 : |

|

| 2007 : |

|

| 2008 : |

|

| 2009 : |

|

| 2010 : |

|

Oiseau rare en Alsace ?

Ce ne sont qu’une trentaine de Pluviers guignards qui ont été vus en 40 ans en Alsace, et ceci très irrégulièrement ! (donc en moyenne même pas un par an ). Mais sans doute est-ce dû au manque de prospection aux bonnes dates et aux bons endroits.

La nidification de cette espèce a été possible sur les hautes chaumes dans les années 1960-75.

La fréquentation touristique rend improbable une reproduction de nos jours !

RĂ©cits de deux observations personnelles de Pluviers guignards dans les Vosges en 2006

1) Mardi 5 septembre 2006

Deux Pluviers guignards stationnent sur un sommet des Vosges.

A mon arrivée vers 11h, ils sont actifs : courent à petits pas, se figent sur place, gobent de petits insectes ou vers au sol, immédiatement engloutis.

Ils tapent le sol nerveusement, très vite, tantôt d’une patte, tantôt de l’autre, comme les oiseaux d’eau le font pour faire remonter les vers de vase. Comportement étonnant dans ce biotope qui est un pré de fauche avec un regain très ras. Sans doute le font-ils pour faire sortir des vers de terre.

Les deux oiseaux ont un ventre pâle, la bande blanche à peine marquée. Les plumes du dos et des ailes sont sombres, presque noires, avec liserés beige clair, les cuisses sont emplumées. L’un des deux a quelques scapulaires qui ont mué, l’autre non. Ce dernier a le V de la tête légèrement plus chamoisé.

Après une demi-heure de chasse active, ils se tapissent au sol, couchés comme des poules. Même en sachant où ils sont, j’ai beaucoup de mal à les retrouver : on ne voit plus que le V de leur calotte qui dépasse des herbes. Parfois, mais pas longtemps, la paupière nictitante est fermée. Si j’étais arrivée à ce moment-là , j’aurais conclu qu’il n’y avait rien . Pendant cette heure d’observation, ils se sont couchés deux fois vingt minutes.( D’où l’importance d’attendre une bonne vingtaine de minutes avant d’abandonner les recherches.)

J’y suis retournée le soir de 18h à 20h avec un ami qui les avait « loupés » ce printemps. A notre arrivée, personne ! Nous scrutons le pré, en vain. Déception…

Soudain, nous entendons des cris de « limicoles », les deux volent vers nous, nous survolent en criant… et se dirigent vers le sud. Nouvelle déception….Quelques secondes plus tard , de nouveaux cris . Ils reviennent, et se posent dans le même pré.

Quels beaux oiseaux nous avons côtoyé deux heures durant, sans qu’ils se soucient de notre présence, au soleil couchant, été indien.

Le lendemain, de 8h à 10h, recherche vaine : ils ont sans doute poursuivi leur migration vers le sud (nord de l’Espagne ou nord de l’Afrique) entre 20h et 8h, c’est-à -dire de nuit.

2) Mardi 12 septembre 2006, donc exactement une semaine plus tard

Lorsque j’arrive aux environs du sommet, à 10h, deux Pluviers guignards se nourrissent dans un pré fauché il y a 10 jours, dont les balles rondes de foin ont été enlevées.

L’un est plutôt couleur chamois, avec le bas du ventre brun foncé ; une seule plume sur chaque aile a un liseré brun (les autres plumes noires à liserés blancs).

L’autre est plutôt dans les tons de gris ; semble très légèrement plus petit et fluet, (est-ce la couleur qui donne cette impression ?). Il a 5 ou 6 plumes sur chaque aile à liserés bruns.

Les deux ont le sourcil légèrement en surépaisseur, de grands yeux noirs, les pattes jaunes verdâtres aux cuisses légèrement emplumées, la bande claire du poitrail à peine visible.

Sans aucune certitude, je suppose que c’est un couple, la première plus colorée et plus grosse étant la femelle.

10h20 : ils sont tous les deux au repos, couchés

10h25 : ils font leur toilette

10h30 : ils sont couchés, paupières fermées le temps d’un clin d’œil, ils baillent parfois, s’étirent une aile, une patte.

J’ai voulu voir combien de temps ils allaient ainsi rester inactifs. Eh bien je n’ai pas la réponse : bien fatigués ils devaient être, puisque j’ai attendu 2h30 avant d’abandonner ! Pendant tout ce temps, à 10m à peine, ils étaient quasiment invisibles, même en sachant où ils étaient !!! Sauf à de rares moments où ils se lissaient les plumes.

Un groupe de randonneurs bruyants, un hélicoptère, très bas, deux grands corbeaux, une troupe de corneilles, et moi, avons passé, sans aucune réaction de leur part.

Conclusion : en 2h30, ils furent visibles actifs à peine 30 min, mais très nonchalants par rapport à ceux vus il y a tout juste une semaine, à peu près au même endroit.

- RĂ©cits de Dominique HOLTZ -

Sources d’information :

- Chroniques et fichier informatique de la LPO Alsace

- Chroniques LPO Lorraine

- « Limicoles » de P. GEROUDET, ed. Delachaux Niestlé

- Guide ornitho ed. Delachaux Niestlé

- Les oiseaux d’Europe Lars JONSSON

- Guide des oiseaux de France et d’Europe PETERSON

- Site internet « Obsalsace »

- L’oiseau Magazine (LPO) « En quête du Pluvier guignard »

- Vivre avec les oiseaux n° 5 « migrant rare et peu farouche de France : le Pluvier guignard »

- L’univers fascinant des animaux , fiche n° 181 ed. Atlas

- KROENER C.A., 1865.- Aperçu des oiseaux de l'Alsace et des Vosges. Lib.Derivaux, Strasbourg

- SCHNEIDER G., 1887.- Die Vögel, welche im Oberelsass, in Oberbaden, in den schweizerischen Cantonen Basel-Stadt und Basel-Land, sowie in den an letzteres angrenzenden Theilen der Cantone Aargau, Solothurn und Bern vorkommen. Ornis, 3 : 509-558.

-

SCHNEIDER G., 1895.- Katalog der Vögel welche im Naturhistorischen Museum in Colmar aufgestellt sind. Buchdruckerei Decker, Colmar 50 p.