Etudes et protection

Techniques de comptage

En Alsace, de nombreux comptages d'oiseaux, ou encore de nids pour les oiseaux coloniaux, sont organisés par la LPO.

La plupart de ces comptages concernent des phénomènes remarquables, dont deux font l'objet de comptages annuels nécessitant des efforts particuliers de notre part :

- l'hivernage des oiseaux d'eau : le comptage Wetlands

- la migration pré et post nuptiale : la migration

2. Le matériel utile au compteur

Pour compter des effectifs importants d'oiseaux, ou compter simultanément les effectifs de 2 à 3 espèces, il est utile de disposer d'un boîtier de comptage avec lequel la mémorisation des chiffres n'est plus nécessaire. A défaut, un carnet et un stylo sont indispensables, et un dictaphone peut également se révéler bien utile.

Il est avantageux d'utiliser des jumelles Ă large champ et une longue-vue avec objectif grand angle.

Au-delà de faire de belles images, l'appareil photographique peut être un plus, si le contexte permet de photographier la globalité du groupe d'oiseaux. Le comptage a posteriori sur image fixe a ses avantages, mais aussi ses inconvénients : la photographie est une image en 2 dimensions sur laquelle l'interprétation tridimensionnelle peut être délicate.

On pourrait croire que s'affranchir du mouvement simplifie le comptage, ce n'est pas toujours vrai sur image fixe, il peut être plus difficile d'identifier les oiseaux partiellement cachés.

3. Les techniques pour un comptage précis

Pour effectuer un décompte exact des oiseaux, selon le contexte, l'observateur peut :

- compter les oiseaux un par un, mais ce n'est pas toujours possible ;

- compter de 2 en 2 ou de 5 en 5, pour gagner du temps : pratique lorsque le groupe d'oiseaux est homogène ou pour les groupes en vol quand il s'agit d'espèces de grande taille (ex : vols de grues ou d'oies, en formation en V) ;

- faire un comptage par lots.

Principe : compter le groupe en le divisant en plusieurs zones, puis additionner ces sous-totaux.

Difficulté : trouver des repères pour ne pas superposer les surfaces et compter des oiseaux deux fois.

Contexte : oiseaux statiques, ou se déplaçant lentement.

3.2 Le comptage de groupes mixtes

La difficulté s'accroît encore lorsqu'il s'agit de compter des groupes mixtes (ex : rassemblements de canards, concentrations de limicoles). On peut alors compter espèce par espèce, l'une après l'autre, ou bien, pour les compteurs plus expérimentés, compter toutes les espèces simultanément. Dans tous les cas, lorsqu'on est à plusieurs observateurs, il peut être intéressant de se répartir les espèces.

Lorsque l'on n'est pas en mesure d'effectuer un comptage précis, on peut recourir à différentes techniques pour estimer le nombre d'oiseaux observés. Le comptage à plusieurs permet de conforter l'estimation en faisant la moyenne des résultats trouvés par chacun.

4.1 Le comptage par motif (ou pattern)

Principe : compter le nombre d'oiseaux sur une zone qui constituera le "motif", puis compter le nombre de "motifs" similaires constituant le groupe.

Difficulté : les groupes sont rarement de densité homogène. Dans l'exemple ci-contre, les 4 motifs rouges contiennent 10 oiseaux, mais les 3 motifs bleus sont plus denses, ce qui mènerait à une sous-estimation du chiffrage si on estime le groupe à 7 x 10 oiseaux. Le nombre exact d'oiseaux sur cette photo est 98.

Contexte :

- observation de courte durée d'oiseaux en mouvement,

- densité d'oiseaux statiques.

4.2 Variante : le comptage par portion

Principe : compter un maximum d'oiseaux durant le temps d'observation, en estimant la part évaluée (la moitié du groupe, un tiers du groupe…). Puis appliquer le coefficient multiplicateur au chiffre trouvé.

Dans l'exemple ci-contre, l'estimation basée sur le premier lot (24 individus) conduit à une sur-évaluation du groupe : elle serait de 3 x 24 = 72 oiseaux ; le nombre exact d'oiseaux sur cette photo est 60.

Difficulté : les groupes sont rarement de densité homogène.

Contexte :

- oiseaux en mouvement, ne permettant qu'une observation de courte durée,

- densité d'oiseaux statiques.

Les compteurs aguerris parviennent à estimer la quantité d'oiseaux dans un groupe, par une simple observation.

Mais quelle que soit la technique utilisée, l'expérience montre que les résultats ont presque toujours tendance à être sous-estimés, et cette sous-estimation est d'autant plus grande que la taille des groupes d'oiseaux (notamment pour des petits passereaux en migration) est importante ! Un seul mot d'ordre : il faut donc s'entraîner et acquérir beaucoup d'expérience sur le terrain, s'exercer sur des photos préalablement dénombrées... et pourquoi pas, jouer à Comptage Mania !

Participation institutionnelle

La LPO Alsace siège au conseil d’administration de plusieurs structures régionales de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement. Elle participe également à une trentaine de commissions administratives où elle apporte ses compétences concernant l'avifaune et conseille les gestionnaires ou les responsables dans les décisions liées à la gestion des sites (travaux de renaturation, etc.).

Ces fonctions nécessitent une présence importante de la part des bénévoles et des salariés.

Organismes dont La LPO Alsace est membre :

- Alsace Nature

- ODONAT (Office des DOnnées NATuralistes d’Alsace)

- ARIENA (Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace)

- CINE (Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement) de Munchausen, Altenach

- SINE (Strasbourg Initiatives Nature Environnement)

- Association de la Petite Camargue Alsacienne

- GTV (Groupe TĂ©tras Vosges)

Quelques exemples de commissions administratives où siège la LPO :

- CDCFS 67 et 68 (Comités Départementaux de la Chasse et de la Faune Sauvage)

- comités consultatifs des RBD (Réserves Biologiques Domaniales). Exemples : RBD de Daubensand et Guebwiller

- comités de gestion des APB (Arrêtés de Protection de Biotopes). Exemples : APB du plan d’eau de Plobsheim, de la Tête des Faux, du Ried de Zembs, de la Héronnière de Beinheim, de Tagolsheim, du Marais d’Altenstadt, du Feldkopf.

- comités départementaux NATURA 2000

- commité de pilotage des collines sous-vosgiennes

Protection de la migration nuptiale des amphibiens

Grenouille rousse - photo Nicolas BuhrelDepuis 1996, la LPO Alsace est chargée tous les ans par le Conseil Départemental du Bas-Rhin de coordonner les opérations de sauvetage d’amphibiens pour l'ensemble du département.

Grenouille rousse - photo Nicolas BuhrelDepuis 1996, la LPO Alsace est chargée tous les ans par le Conseil Départemental du Bas-Rhin de coordonner les opérations de sauvetage d’amphibiens pour l'ensemble du département.

Chaque printemps, des milliers d’amphibiens quittent leurs zones d'hivernages pour effectuer une véritable migration vers les lieux de ponte, situés parfois à plusieurs kilomètres. Les animaux doivent alors faire face à divers obstacles et les routes peuvent s'avérer particulièrement meurtrières. Un crapaud peut en effet mettre jusqu'à 20 minutes pour franchir une route et des études ont montré que 60 véhicules par heure peuvent éliminer près de 90 % d'une population. On estime que, en l'absence de mesures palliatives, 20 % de la population de crapauds communs et 40 % des grenouilles rousses disparaissent ainsi chaque année.

Comment le dispositif de protection fonctionne-t-il ?

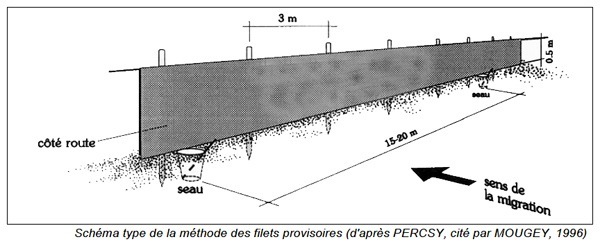

Protéger les amphibiens revient à les empêcher de taverser les routes, sur des sites où les passages sont importants. Pour ce faire, des filets sont posés, avant la période migratoire, le long des routes concernées. Des seaux sont placés à intervalles réguliers, enfoncés dans la terre, au pied du filet. Ils jouent alors le rôle de collecteurs, dans la mesure où les amphibiens, dans leur quête à traverser coûte que coûte la route, tombent dans ces seaux. Ceux-ci sont contrôlés une à deux fois par jour et les amphibiens récoltés sont acheminés directement au lieu de ponte situé de l'autre côté de la chaussée. Cette méthode, qui permet d'intervenir sur la plupart des sites, ne nécessite pas un investissement matériel trop important. Elle demande en contrepartie une forte mobilisation humaine durant 6 à 8 semaines.

|

Les espèces concernées

Les principales espèces collectées par le dispositif de protection sont les crapauds communs et les grenouilles rousses. 13 autres espèces ont également été récupérées (sur les 18 espèces d'amphibiens qui peuvent être observées en Alsace) : crapaud vert, crapaud calamite, pélobate brun, grenouille rousse, grenouille agile, grenouille des champs, petite grenouille verte, grenouille verte, triton palmé, triton alpestre, triton ponctué, triton crêté, et salamandre tachetée.

Pour en savoir plus sur les amphibiens d’Alsace : http://www.bufo-alsace.org

Bilan 2019

Pose de filets - Photo Cathy Zell

Pose de filets - Photo Cathy Zell

En 2019, pour la 23e année de protection consécutive, la LPO Alsace a coordonné les opérations de sauvetage des amphibiens durant leur migration pré-nuptiale. Cette année, 67 sites d’écrasement d’amphibiens ont été suivis par plusieurs associations, municipalités et particuliers. Plus de 11 900 mètres de filet et 878 seaux ont été installés, répartis sur 43 sites (dont trois sites équipés d’un crapauduc). De plus, 24 sites ont fait l’objet d’un suivi visuel et/ou bénéficié d’une fermeture temporaire de la circulation.

Plus de 50 000 amphibiens ont ainsi échappé à l’écrasement dans le Bas-Rhin.

L’espèce majoritairement collectée demeure le crapaud commun avec plus de deux tiers de l’effectif total des amphibiens, suivi des deux grenouilles « brunes » (rousse et agile). A noter la collecte d’un crapaud vert, d’un crapaud calamite et de 15 salamandres tachetées.

Au total ce sont plus de 300 personnes bénévoles et une quinzaine d’associations qui ont participé à cette opération, avec le soutien de près d’une dizaine de communes et collectivités et du Conseil départemental du Bas-Rhin

Ont participé à cette vaste opération : l'association Nature Ried (ANR), le Club Vosgien Wissembourg, l'association Protection Faune Flore d'Haguenau, l'association nature du pays de Niederbronn, l’Inter-associations «INAS» de Dambach-Neunhoffen, l’association Les Piverts, BUFO, Nature et Vie, l’association Ethic Etapes- La vie en vert, l’association SPA de Haguenau, Alsace nature, le Conservatoire des Sites Alsaciens, Eschau Nature, l’association PONSE, la Station ornithologique de Munchhausen, les APPMA de Neuwiller-lès-Saverne et de Kintzheim, le Groupe d’écocitoyens d’Andlau, l’Association des Naturalistes d’Alsace Bossue, la Grange aux Paysages, l’ONF, les communes de Dauendorf, Fegersheim, Gries, Haguenau, Illkirch-Graffenstaden, Lembach, Obernai, Neuwiller-lès-Saverne, Schaeffersheim, Thal-Marmoutier et Wingen, l’Eurométropole de Strasbourg, la Communauté de communes Sauer-Pechelbronn, L’équipe du Château du Haut-Koenigsbourg, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le Conseil départemental du Bas-Rhin et les différents entre techniques concernés. Que toutes ces structures et collectivités en soient remerciées !

Télécharger le document précisant l'évolution du suivi depuis 1996

Il faut noter que la LPO Alsace, bien consciente des limites de ce type d'opération, continue d'agir auprès des collectivités pour la mise en place de solutions pérennes. Cela a porté ses fruits avec la pose d’un crapauduc, la réalisation de mares de substitution et une opération de déplacement des populations dans le Kochersberg et à Strasbourg.

Dans le Haut-Rhin, la LPO Alsace participe également sur plusieurs sites à la protection des batraciens lors de leurs migrations, en soutien au Conseil Général.

Les personnes qui souhaitent participer à ces opérations (de février à avril, chaque année) peuvent joindre :

pour le Bas-Rhin

SĂ©bastien Didier

Coordinateur

Tél. : 03 88 22 07 35

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

et pour le Haut-Rhin :

Sébastien Allion : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

ou

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Mesures de protection en faveur du blaireau d'Europe

Grâce aux actions de la LPO Alsace et du GEPMA, le blaireau a été retiré en 2003 de la liste des espèces chassables dans le département du Bas-Rhin, cas unique en France. Bien que ne bénéficiant d’aucun statut de protection particulier, il n’y est tout de même pas chassable. De fait, l’animal en lui-même ne peut être tué, ni bien sûr capturé ou gardé en captivité, comme c’est le cas pour toute autre espèce de la faune sauvage. Sur le reste du territoire national (y compris dans le Haut-Rhin), le blaireau est chassé et peut faire l'objet de destructions et de déterrage, essentiellement au motif qu'il occasionne des dégâts aux cultures et creuse des galeries, considérées comme dangereuses pour les activités humaines.

Fort d'une dizaine d'années d'expérience, le pôle médiation de la LPO et du GEPMA oeuvre au quotidien pour trouver des solutions aux gênes provoquées par les terriers et à la protection de ce mammifère peu connu persécuté.

Quelle est l’évolution de sa population en Alsace ?

L’espèce est suivi par le GEPMA qui inventorie exhaustivement les terriers, une enquête qui s’étoffe chaque année de données nouvelles données. Par extrapolation, ces onnées montrent que les populations de blaireaux sont globalement stables d’une année à l’autre (et ce depuis 10 ans en Alsace) et se régulent d’elles-mêmes (notamment avec la disponibilité en nourriture et en sites favorables à l’installation de terriers). Localement, une certaine fluctuation des effectifs peut s’expliquer par l’amélioration de la qualité de l’habitat ou l’augmentation des ressources alimentaires (anciennes parcelles cultivées remises en herbe, etc.). En Alsace, une moyenne de 3,5 individus par clan a été établie, et la population est estimée entre 10 000 et 12 000 individus.

Cohabitation avec le blaireau ou éloignement : les techniques développées par le pôle MFS

Le terrier d'un clan de blaireaux est constitué de plusieurs entrées (appelées gueules) - Photo LPO AlsacePour creuser son terrier, il arrive que le blaireau jette son dévolu sur des lieux jugés inappropriés ou gênants pour l’activité humaine : remblais routiers ou ferroviaires, digues, vignobles et autres parcelles cultivées ou encore chez des particuliers, dans des cimetières… Ceux-ci peuvent alors représenter un danger pour les usagers : risque d’affaissement d’une voie de circulation, de chute d’engins agricoles si le terrier s’effondre, etc.

Le terrier d'un clan de blaireaux est constitué de plusieurs entrées (appelées gueules) - Photo LPO AlsacePour creuser son terrier, il arrive que le blaireau jette son dévolu sur des lieux jugés inappropriés ou gênants pour l’activité humaine : remblais routiers ou ferroviaires, digues, vignobles et autres parcelles cultivées ou encore chez des particuliers, dans des cimetières… Ceux-ci peuvent alors représenter un danger pour les usagers : risque d’affaissement d’une voie de circulation, de chute d’engins agricoles si le terrier s’effondre, etc.

Le pôle MFS s’efforce d’accompagner les personnes faisant face à ces problématiques, dans le but de trouver des solutions favorisant une cohabitation acceptable autant pour l’homme que pour l’animal. Dans cette optique, les médiateurs spécialisés sur le blaireau ont développé leur connaissance de ses comportements et ont surtout expérimenté des techniques efficaces permettant le maintien ou l’éloignement durable des individus en fonction des situations. Les blaireaux étant très territoriaux et très fidèles, chasser un clan est en effet particulièrement compliqué : chaque fois que cela est possible, une relocalisation proche est préconisée. Conduire des blaireaux à délaisser complètement un site n’est proposé que dans les situations dangereuses, et implique du temps et de l’argent.

Des salariés du GEPMA et de la LPO empêchent le maintien d'un clan dans une parcelle de vigne - Photo LPO AlsaceAvec l’appui du CNRS de Strasbourg, un système spécifique a été mis au point en 2011 pour qu’un clan de blaireaux quitte un terrier gênant, en vue de son obturation : ce système permet donc aux animaux de sortir du terrier, mais ils ne peuvent plus y entrer. Dans la plupart des cas, l’usage d’un répulsif naturel à base d’oléorésine de piment suffit à déranger suffisamment les occupants, et ainsi les faire déménager dans un autre terrier de leur territoire.

Des salariés du GEPMA et de la LPO empêchent le maintien d'un clan dans une parcelle de vigne - Photo LPO AlsaceAvec l’appui du CNRS de Strasbourg, un système spécifique a été mis au point en 2011 pour qu’un clan de blaireaux quitte un terrier gênant, en vue de son obturation : ce système permet donc aux animaux de sortir du terrier, mais ils ne peuvent plus y entrer. Dans la plupart des cas, l’usage d’un répulsif naturel à base d’oléorésine de piment suffit à déranger suffisamment les occupants, et ainsi les faire déménager dans un autre terrier de leur territoire.

La difficulté majeure de ces techniques réside dans le fait que les terriers de blaireaux sont constitués d’innombrables galeries et de plusieurs entrées et que les individus reviennent inlassablement sur le site qui les a vus naître. Une persévérance, une présence régulière et un suivi méthodique sont incontournables pour garantir le succès d’une telle opération de délocalisation. Dans certains cas complexes, où aucun espace de repli n’est disponible à proximité, il est même préconisé de construire des terriers artificiels, ce qui induit des frais financiers importants mais permet des solutions pérennes (ex : terriers dans des digues ou des voies de chemin de fer surélevées).

Le pôle MFS a systématisé sa procédure de médiation blaireau en 2009 pour faire face au grand nombre de cas, qui étaient initialement traités de manière ponctuelle. Pour la seule année 2018, ce sont 50 situations qui ont été suivies par le pôle MFS. Plus de 30% d’entre elles concernaient des particuliers ou des communes, une catégorie dont les sollicitations augmentent chaque année. Les autres cas concernent des terriers dans des parcelles agricoles ou des infrastructures linéaires.

Le pôle MFS a rédigé 3 fiches techniques sur les problèmes de cohabitation avec le blaireau. Elles sont téléchargeables ici.

Court historique du statut et des effectifs de l'espèce

Dans les années 70 et 80, le blaireau a été une victime collatérale de l’intense campagne contre la rage vulpine. Les terriers étaient alors gazés sans distinction, qu’ils soient occupés par le renard ou le blaireau, ou les deux. Cet acharnement a conduit à une importante chute de la population de blaireaux, ce qui lui a valu, une fois la rage éradiquée, d’être retiré de la liste des animaux dits « nuisibles » en 1991, pour passer à la catégorie « gibier ».

Lors de cette transition, seul le département du Bas-Rhin a choisi de ne pas classer le blaireau en tant qu’espèce chassable ! Une exception notable, qui a donné au blaireau un statut unique en France. Toutefois, en 2002, à la faveur de la reconstitution des effectifs, la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) a sollicité son reclassement en tant que gibier pour une période probatoire d’un an. Malgré la présence des représentants de la LPO Alsace et d’Alsace Nature au Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) et de leurs arguments contre l’adoption d’une modification de ce statut, une majorité des participants a voté en faveur de cette proposition. C’est ainsi que le blaireau a été classé gibier pour la saison de chasse 2003/2004.

Nocturnes et farouches, les blaireaux sont difficiles à observer - Photo J.-P. BedezSuite à ce « test », la LPO Alsace, le GEPMA et Alsace Nature ont monté un solide dossier de publications scientifiques, en faveur de l’arrêt définitif de la chasse au blaireau dans le Bas-Rhin. C’est également dans ce cadre que le GEPMA a démarré une vaste « Enquête Blaireau », visant à recenser les terriers du mustélidé sur toute l’Alsace. Grâce à ce travail, mais aussi en raison des faibles résultats de la saison de chasse au blaireau, un accord a été trouvé pour déclasser le mustélidé de la liste des espèces gibier dans le Bas-Rhin, dès la saison de chasse 2004/2005, et ce avec l’accord quasi-unanime des chasseurs ! Une victoire importante pour ce mustélidé méconnu et souvent mal jugé. Depuis, l’inventaire réalisé par les bénévoles du GEPMA s’est bien étoffé et permet une estimation du nombre d’individus constituant la population alsacienne.

Nocturnes et farouches, les blaireaux sont difficiles à observer - Photo J.-P. BedezSuite à ce « test », la LPO Alsace, le GEPMA et Alsace Nature ont monté un solide dossier de publications scientifiques, en faveur de l’arrêt définitif de la chasse au blaireau dans le Bas-Rhin. C’est également dans ce cadre que le GEPMA a démarré une vaste « Enquête Blaireau », visant à recenser les terriers du mustélidé sur toute l’Alsace. Grâce à ce travail, mais aussi en raison des faibles résultats de la saison de chasse au blaireau, un accord a été trouvé pour déclasser le mustélidé de la liste des espèces gibier dans le Bas-Rhin, dès la saison de chasse 2004/2005, et ce avec l’accord quasi-unanime des chasseurs ! Une victoire importante pour ce mustélidé méconnu et souvent mal jugé. Depuis, l’inventaire réalisé par les bénévoles du GEPMA s’est bien étoffé et permet une estimation du nombre d’individus constituant la population alsacienne.

Un suivi à long terme reste indispensable, car représentant un outil majeur dans la protection de l’espèce. En effet, le combat continue : le statut du blaireau a une nouvelle fois été remis en cause par la profession agricole (FDSEA) en 2016. A cette occasion, la LPO est réintervenue auprès du CDCFS pour rappeler les raisons de son déclassement, ce qui a permis le maintien du statu quo pour l’espèce dans le Bas-Rhin.

Protection des oiseaux des carrières et des gravières

Pour préserver la faune de certaines carrières (*) en Alsace, une campagne de sensibilisation a été initiée en 2002 par la LPO Alsace en partenariat avec l’Union Nationale de l'Industrie des Carrières et Matériaux de construction (UNICEM Alsace) qui regroupe les professionnels des carrières et matériaux dans notre région, la Région Alsace et le Ministère de l’Environnement (DIREN Alsace).

Pour préserver la faune de certaines carrières (*) en Alsace, une campagne de sensibilisation a été initiée en 2002 par la LPO Alsace en partenariat avec l’Union Nationale de l'Industrie des Carrières et Matériaux de construction (UNICEM Alsace) qui regroupe les professionnels des carrières et matériaux dans notre région, la Région Alsace et le Ministère de l’Environnement (DIREN Alsace).

A cet effet, la LPO Alsace a réalisé un outil de communication spécifique. Celui-ci est composé d'une pochette d’information mettant en avant le rôle important que peuvent jouer les gravières et les carrières pour la conservation d’espèces d’oiseaux menacées en Alsace comme le petit gravelot, l’hirondelle de rivage ou encore le grand corbeau et le faucon pèlerin. 11 fiches de conseils pratiques sont insérées dans la pochette, ce qui permet de guider les professionnels dans leur gestion quotidienne et à long terme pour une renaturation écologique en faveur de la biodiversité.

L’ensemble des carriers alsaciens et tous les maires concernés par une carrière sur leurs bans communaux ont été destinataires de la pochette. Ils ont été incités à contacter la LPO Alsace pour déterminer les mesures les plus adaptées à la protection des oiseaux, mais aussi les moins contraignantes pour les exploitants.

D'autre part, des journées de formation sont organisées par la LPO Alsace, à destination des professionnels et des élus, sur des sites aménagés. Plusieurs sites sont en cours de renaturation, mais la LPO Alsace espère que dans les prochaines années, un nombre plus important de gravières et carrières seront aménagées pour les oiseaux et la faune en général.

La pochette d'information est disponible à la LPO Alsace ; n’hésitez pas à nous la demander !

Vous pouvez également télécharger les 11 fiches pratiques en cliquant sur les liens ci-après :

Hirondelle de rivage - Photo Jean-Marc Bronner

Hirondelle de rivage - Photo Jean-Marc Bronner

(*) Carrière : terme générique incluant les gravières en eau, les sablières et les carrières en roche massive.

Un exemple concret : la renaturation de la gravière de Neuhaeusel

Le cas de la gravière du Jaegerkopf à Neuhaeusel (67) représente une avancée supplémentaire dans le cadre de la renaturation de carrières puisqu’il s’agit d’une réalisation concrète. De par le nombre de partenaires impliqués, aux expertises et aux compétences complémentaires, c’est aussi une réalisation inédite et exemplaire, qui pourra dorénavant servir de vitrine à toute la profession et aux propriétaires de carrières en cours d’exploitation.

Pourquoi Neuhaeusel ?

Les travaux d'aménagement ont démarré en janvier 2011, pour une durée de 3 mois - Photo Cathy Zell

Les travaux d'aménagement ont démarré en janvier 2011, pour une durée de 3 mois - Photo Cathy Zell

Ancienne gravière laissée en l’état (car antérieure à la loi de 1998), le site de Neuhaeusel représentait un lieu idéal pour réaliser un aménagement écologique, car situé dans un périmètre Natura 2000, RAMSAR (convention internationale de protection des zones humides) et Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope. Le maire de Neuhauesel, séduit par le projet, l'a de suite accepté.

La LPO Alsace est à l'origine de cette démarche, mais ne souhaitait pas s'impliquer dans la maîtrise foncière. Elle a donc proposé au Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) de la prendre en charge, en amont de la phase opérationnelle. Un bail emphytéotique de 36 ans a ainsi été signé entre la commune et le CSA, en 2007. Les deux années suivantes ont été consacrées à l’élaboration du plan de gestion, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, l’Union Nationale des Producteurs de Granulats (une branche de l'UNICEM), le Conseil Général du Bas-Rhin.

Quels aménagements réalisés ?

Création de mares déconnectées plus ou moins profondes - Photo Cathy ZellLes gravières de la plaine rhénane sont bien connues pour abriter des espèces menacées de la faune et de la flore, qui y trouvent des habitats de substitution aux milieux alluviaux rhénans d’autrefois. La forme de la gravière, le profil et la sinuosité des berges, la présence de pièces d’eau déconnectées sont autant de facteurs déterminants pour la richesse en espèces.

Création de mares déconnectées plus ou moins profondes - Photo Cathy ZellLes gravières de la plaine rhénane sont bien connues pour abriter des espèces menacées de la faune et de la flore, qui y trouvent des habitats de substitution aux milieux alluviaux rhénans d’autrefois. La forme de la gravière, le profil et la sinuosité des berges, la présence de pièces d’eau déconnectées sont autant de facteurs déterminants pour la richesse en espèces.

L’objectif général de la renaturation fut donc de modifier les caractéristiques physiques du site pour optimiser ses fonctions d’accueil de la biodiversité. Les réaménagements ont été conçus par le CSA, en collaboration avec la LPO bien sûr pour l’accueil de l’avifaune, et avec BUFO pour celui des amphibiens. Ils ont été menés par l’entreprise Nature et Technique, et le Parc Départemental d'Erstein, spécialisés dans ce type de travaux, avec le soutien supplémentaire de fonds européens (FEDER).

Création d'une frayère - Photo Cathy ZellOnt ainsi été réalisés début 2011 :

Création d'une frayère - Photo Cathy ZellOnt ainsi été réalisés début 2011 :

- la création de roselières, de chenaux et de zones en eau peu profonde

- l’aménagement de mares déconnectées

- la suppression d’arbres et arbustes exotiques

- la plantation de peupliers noirs issus du programme national de conservation de l’espèce

- le rajeunissement de placettes pour la conservation de gazons pionniers hygrophiles

- l’installation d’un panneau d’information pour le public

- le retrait d’anciennes clôtures

- la mise en sécurité des aménagements

- la création d'une falaise à hirondelles de rivage

Cette ancienne gravière est régulièrement suivie par la mission scientifique du CSA (2008, 2011, 2015 et 2018) pour voir l'évolution consécutive aux travaux, notamment au niveau botanique.

Les gazons pionniers hygrophiles accueillent des espèces végétales patrimoniales rares qui trouvent ici des habitats de substitution aux anciens bancs de graviers qu'offrait le Rhin non canalisé. Des passages estivaux permettent de comptabiliser les pieds et de cartographier les stations de ces espèces. Globalement, les effectifs semblent s'être stabilisés. Les espèces exotiques envahissantes sont également cartographiées.

Ce site est aujourd'hui un réel refuge pour les espèces dépendantes de la dynamique alluviale qui ont terriblement pâti de la canalisation du fleuve (extraits du rapport d'activités 2018 du CSA).

Actions particulières

Ci-dessous, les actions particulières menées par la LPO Alsace.

Actions par espèce

Ci-dessous, les espèces pour lesquelles des plans d'actions sont suivis par la LPO Alsace

Trame verte et bleue

La LPO Alsace, ses partenaires allemand - Naturschutzbund Baden-Würtemberg (NABU) - et suisse - Schweitzer Vogelschtutz (SVS) – ont depuis 2005 mis en place un programme trianational de « préservation des vergers et de la biodiversité associée », soutenu par les instances européennes : le fonds INTERREG. L’espèce phare de ce projet est la chevêche d’Athena (chouette chevêche).