Etudes et protection

Hirondelles

Sur les quatre espèces d’hirondelles nichant en Alsace, deux sont répandues : l’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle rustique. La troisième étant l’hirondelle de rivage, nettement plus rare et qui s’observe surtout aux abords des cours d’eau et des gravières ; la quatrième est l'hirondelle des rochers, dont le premier cas de nidification n'a été découvert qu'en 2019, et qui ne fréquente que les falaises rocheuses.

Présentation des deux espèces les plus communes

L’hirondelle de fenêtre est facilement reconnaissable à sa gorge, son ventre et son croupion blancs, contrastant avec le dessus du corps noir bleuté. Mâle et femelle ont un plumage identique. C’est une grande migratrice capable de parcourir jusqu’à 6000 km entre ses lieux de nidification et ses quartiers d’hivernage (Afrique australe). Elle est de retour en Alsace au début du mois d’avril et reste dans la région jusqu’en septembre (octobre). L’hirondelle de fenêtre fréquente les milieux ouverts ou semi-ouverts, de la plaine rhénane jusqu’aux Hautes-Vosges. Elle aime la proximité d’un cours d’eau ou d’une zone humide. Sa nourriture consiste en insectes qu’elle capture en vol, le bec grand ouvert. Elle construit son nid contre un bâtiment, aussi bien une vieille ferme à la campagne qu’un pavillon de banlieue.

Hirondelle rustique - Photo Nicolas BuhrelUn peu plus grande, l’hirondelle rustique, reconnaissable notamment à sa gorge rousse, préfère la campagne et niche de préférence à l’intérieur des bâtiments, dans les villages : écuries, étables, remises, … Elle s’engouffre à 30 km/h à travers toute ouverture (vitre cassée, fente entre deux planches – un trou de 5 cm sur 7 peut lui suffire !) pour ravitailler ses oisillons au nid. Elles chasse les insectes au-dessus des plans d’eau, des pâturages, des prairies ou toute autre zone dégagée.

Hirondelle rustique - Photo Nicolas BuhrelUn peu plus grande, l’hirondelle rustique, reconnaissable notamment à sa gorge rousse, préfère la campagne et niche de préférence à l’intérieur des bâtiments, dans les villages : écuries, étables, remises, … Elle s’engouffre à 30 km/h à travers toute ouverture (vitre cassée, fente entre deux planches – un trou de 5 cm sur 7 peut lui suffire !) pour ravitailler ses oisillons au nid. Elles chasse les insectes au-dessus des plans d’eau, des pâturages, des prairies ou toute autre zone dégagée.

Elle revient en France, après son hivernage en Afrique tropicale, dès la fin mars autour de la Méditerranée, et à mi-avril dans l’est et le nord de la France.

Statut juridique et liste rouge

Les hirondelles de fenêtre et rustique font partie des espèces strictement protégées au regard de la loi du 10/7/1976. L’hirondelle rustique est en outre inscrite sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace («A surveiller»)

Effectifs

L’hirondelle de fenêtre a été recensée de façon complète dans un échantillon représentatif de communes de la région. Par extrapolation aux 930 communes d’Alsace, on obtient un effectif de 60 à 80 000 couples d’hirondelles de fenêtre. De la même façon, on compte entre 30 et 50 000 couples d’hirondelles rustiques (résultats probablement un peu sous-estimés dans ce cas). Les résultats complets de l’étude figurent dans le volume n° 26 (2002), fascicule 3, de la revue CICONIA .

Facteurs de menace

L’évolution du monde rural est de loin le sujet le plus préoccupant quant à l’avenir des hirondelles. La disparition de l’élevage traditionnel et des granges ou étables qui lui sont inhérents est particulièrement néfaste à l’hirondelle rustique. Les populations d’insectes ailés diminuent, tant dans leur diversité que dans leurs quantités, du fait du retournement des prés, de la suppression des haies et de l’emploi de pesticides qui diminuent le niveau d’abondance des insectes. Par ailleurs, l’ingestion d’insectes contaminés peut l’empoisonner. Une autre menace touche la fabrication des nids ou leur pérennité : les zones trop urbanisées ne permettent pas l’acheminement aisé de boue et de brindilles pour la construction.

Enfin, les hirondelles peuvent faire l’objet de destruction de la part de propriétaires d’immeubles ou de maisons, en raison des fientes qui salissent les façades près des nids. Ces destructions sont strictement prohibées par la loi (du fait du statut d’espèce protégée).

Etudes et protection

Hirondelles rustiques - Photo Fabrice RoubertA la fin des années 90, un relevé effectué par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris indiquait une baisse de 80% des effectifs d’hirondelles au niveau national dans les 20 dernières années. Forte de cette information, la LPO Alsace a désigné l’hirondelle de fenêtre «Oiseau de l’année» en 2000. Ces recensements sont menés à travers toute l’Alsace, selon des protocoles strictes de suivi. Ils sont ouverts par toute personne intéressée et volontaire. Outre leur intérêt scientifique, ces enquêtes ont aussi pour objectif de sensibiliser le public à la fragilité des espèces, à leur dépendance vis à vis de l’homme et de ses activités, puis d’initier des actions concrètes de protection, notamment en faveur des grandes colonies.

Hirondelles rustiques - Photo Fabrice RoubertA la fin des années 90, un relevé effectué par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris indiquait une baisse de 80% des effectifs d’hirondelles au niveau national dans les 20 dernières années. Forte de cette information, la LPO Alsace a désigné l’hirondelle de fenêtre «Oiseau de l’année» en 2000. Ces recensements sont menés à travers toute l’Alsace, selon des protocoles strictes de suivi. Ils sont ouverts par toute personne intéressée et volontaire. Outre leur intérêt scientifique, ces enquêtes ont aussi pour objectif de sensibiliser le public à la fragilité des espèces, à leur dépendance vis à vis de l’homme et de ses activités, puis d’initier des actions concrètes de protection, notamment en faveur des grandes colonies.

Concrètement, la LPO Alsace entreprend de nombreuses actions de protection :

- dans les Ă©coles, actions de sensibilisation aux hirondelles

- élaboration de fiches pratiques distribuées dans le cadre des Refuges LPO

- intervention auprès des personnes ou structures (syndics, communes, etc.) qui procèdent à la destruction des nids pour leur rappeler la loi et mettre en place des mesures compensatoires, via le pôle médiation faune sauvage.

- mise en place de nids artificiels et d'hĂ´tels Ă hirondelles

Nids artificiels et hĂ´tels Ă hirondelles de fenĂŞtre

Pose de nid artificiels - Photo Bernard RegisserOutre l’équipe salariée, via notamment le Pôle Médiation Faune Sauvage, des bénévoles s’attellent depuis des années à installer des nids artificiels, à travers l’ensemble de l’Alsace, voire à fabriquer eux-mêmes les nids. Châteaux d’eau, ponts, bâtiments communaux, écoles, façades d’immeubles, usine hydroélectrique, maisons particulières, places de village... les supports sur lesquels ont été posés les nids prennent toutes les formes. Au préalable, les échanges avec les propriétaires et les gestionnaires sont essentiels et la recherche de financeurs indispensable : les coûts de la location d’une nacelle ou de la fabrication d’un « hôtel à hirondelles » sont en effet élevés ! Pour sensibiliser le public à la fragilité des hirondelles, panneaux d’information et animations dans les écoles complètent parfois les actions de terrain.

Pose de nid artificiels - Photo Bernard RegisserOutre l’équipe salariée, via notamment le Pôle Médiation Faune Sauvage, des bénévoles s’attellent depuis des années à installer des nids artificiels, à travers l’ensemble de l’Alsace, voire à fabriquer eux-mêmes les nids. Châteaux d’eau, ponts, bâtiments communaux, écoles, façades d’immeubles, usine hydroélectrique, maisons particulières, places de village... les supports sur lesquels ont été posés les nids prennent toutes les formes. Au préalable, les échanges avec les propriétaires et les gestionnaires sont essentiels et la recherche de financeurs indispensable : les coûts de la location d’une nacelle ou de la fabrication d’un « hôtel à hirondelles » sont en effet élevés ! Pour sensibiliser le public à la fragilité des hirondelles, panneaux d’information et animations dans les écoles complètent parfois les actions de terrain.

Dans le Haut-Rhin, pas moins de 28 sites dans le Haut-Rhin, en moins de 10 ans, par un bénévole, aidé de quelques amis. Ce sont ainsi des centaines de nids qui ont été installés, tous fabriqués de ses mains.

D’autres bénévoles haut-rhinois s’investissent aussi très largement en faveur de l’espèce et continuent l’œuvre de François Kwast, le « père » des actions hirondelles à la LPO Alsace. Ils interviennent aussi pour seconder l’équipe du service Médiation Faune Sauvage, dans le cadre de mesures compensatoires.

Installation d'hôtels à hirondelles - Photo Bernard RegisserDans le Bas-Rhin, ce sont ces mesures compensatoires qui sont à l’origine de la grande majorité des nids artificiels posés. Dans ces cas, ils font écho aux nids naturels enlevés ou détruits. Interdites par la loi, car synonymes d’atteinte à l’habitat d’une espèce protégée, ces destructions doivent toutes faire l’objet de remplacement. Le pôle Médiation Faune Sauvage (avec l’appui de la DREAL) s’emploie pour faire respecter cette contrainte coûte que coûte, mais certaines initiatives témoignent d’un intérêt naturel pour la protection des oiseaux et des hirondelles en particulier. Quelques communes ont ainsi spontanément choisi d’équiper des bâtiments communaux avec des nids artificiels ou certains lieux avec un hôtel à hirondelles. Dans les 10 dernières années, une quinzaine de sites a ainsi été équipée dans le Bas-Rhin.

Installation d'hôtels à hirondelles - Photo Bernard RegisserDans le Bas-Rhin, ce sont ces mesures compensatoires qui sont à l’origine de la grande majorité des nids artificiels posés. Dans ces cas, ils font écho aux nids naturels enlevés ou détruits. Interdites par la loi, car synonymes d’atteinte à l’habitat d’une espèce protégée, ces destructions doivent toutes faire l’objet de remplacement. Le pôle Médiation Faune Sauvage (avec l’appui de la DREAL) s’emploie pour faire respecter cette contrainte coûte que coûte, mais certaines initiatives témoignent d’un intérêt naturel pour la protection des oiseaux et des hirondelles en particulier. Quelques communes ont ainsi spontanément choisi d’équiper des bâtiments communaux avec des nids artificiels ou certains lieux avec un hôtel à hirondelles. Dans les 10 dernières années, une quinzaine de sites a ainsi été équipée dans le Bas-Rhin.

Tarier des prés

Présentation de l'espèce

Photo Nicolas Buhrel

Photo Nicolas Buhrel

Le tarier des prés est un petit oiseau insectivore de la famille du rougequeue ou du rougegorge (turdidés). Grand migrateur (transsaharien), il n’est présent en Alsace qu’à la belle saison de la fin-avril au mois de septembre.

Au printemps, les premiers revenus sont les mâles qui chantent dès leur arrivée sur les secteurs de reproduction et y défendent un territoire. Ils sont suivis quelques semaines plus tard des femelles.

Rapidement, des couples se forment et les pontes commencent dès la mi-mai, au sol, dans une petite cuvette agrémentée de quelques herbes sèches. Les premiers envols de jeunes ont lieu de la mi-juin à début juillet suivant les conditions météorologiques.

Avec sa particularité de nicher à terre, son milieu de prédilection est la prairie de fauche semi-humide ou les pâtures extensives qui sont très riches en insectes. L’herbe ne doit y être ni trop dense, ni trop éparse, pour garantir la protection des jeunes très vulnérables les premiers jours de l’émancipation. Elle doit aussi comporter de nombreux perchoirs pour leur permettre la chasse des insectes en vol.

L’habitat optimum pour l’espèce correspond donc à une exploitation extensive du milieu, sans fumure ni engrais (faible densité de l’herbe) et fauché tardivement (cycle de reproduction tardif).

Statut juridique et liste rouge

Le tarier des prés est une espèce intégralement protégée. Il figure sur la Liste Rouge alsacienne et française dans la catégorie des espèces « En danger ».

Effectifs et facteurs de menace

En Alsace, l’oiseau était jadis commun dans les rieds ou en moyenne montagne. Il s’est ensuite considérablement raréfié dès le début des années soixante avec la mécanisation et l’intensification agricole. En effet, à partir de cette date, avec la transformation des prairies humides en culture et la fauche de plus en plus précoce, les effectifs n’ont cessé de chuter, jusqu’à sa disparition quasi totale en plaine à la fin des années 80. De nos jours, le tarier des prés ne se reproduit régulièrement que dans quelques vallées vosgiennes (où des pairies extensives subsistent) et sur les chaumes d'altitude. On peut estimer la population de l’espèce, par extrapolation, entre 150 et 200 couples dans la région.

Etudes et protection

A partir de 1997, grâce au soutien de la Communauté Européenne, de l’Etat, de la Région Alsace et du Département du Haut-Rhin, des actions spécifiques de conservation ont été mises en place pour la sauvegarde de l’espèce, basées sur des mesures agri-environnementales.

Dans la vallée de la Doller, quelques agriculteurs volontaires ont souscrit à ces mesures. Un cahier des charges spécifique avec interdiction d’épandage de fumures (purins ou lisiers) et retard de la date de fauche au minimum le 15 juin a été appliqué sur leurs parcelles en contrepartie d’une aide financière.

En 2005 et 2006, un recensement systématique du tarier a été entrepris par la LPO Alsace dans les 7 vallées du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (Doller, Thur, Lauch, Fecht, Weiss, Liepvrette) : 24 couples ont été localisés, mais on peut estimer la population du Parc Naturel à un effectif compris entre 25 et 45 couples.

D’autre part, en 2011 la LPO Alsace a été chargée par le Parc, en tant que maître d’œuvre, de localiser sur des vues aériennes (ortho-photoplans) l’ensemble des couples et territoires découverts. Enfin, dans la vallée de la Doller, un marquage des nids est effectué par nos équipes pour sauvegarder les nichées d’une fauche trop précoce.

Martinet Ă ventre blanc

Présentation de l’espèce

Martinet à ventre blanc en vol - Photo Sylvain Houpert Le martinet à ventre blanc est plus grand que son cousin le martinet noir : il atteint 60 cm d’envergure. Il présente une gorge et un ventre blancs bien distincts. Tout l’art du martinet s’exprime en vol, dont il maîtrise les techniques de façon exceptionnelle. En effet, il passe son temps dans les airs, que ce soit pour se nourrir, pour boire, s’accoupler, collecter les plumes et les brindilles qu’il utilise pour confectionner son nid. Grégaires, les martinets à ventre blanc nichent en colonies plus ou moins grandes.

Martinet à ventre blanc en vol - Photo Sylvain Houpert Le martinet à ventre blanc est plus grand que son cousin le martinet noir : il atteint 60 cm d’envergure. Il présente une gorge et un ventre blancs bien distincts. Tout l’art du martinet s’exprime en vol, dont il maîtrise les techniques de façon exceptionnelle. En effet, il passe son temps dans les airs, que ce soit pour se nourrir, pour boire, s’accoupler, collecter les plumes et les brindilles qu’il utilise pour confectionner son nid. Grégaires, les martinets à ventre blanc nichent en colonies plus ou moins grandes.

A leur arrivée en avril, ils construisent un nid sommaire au fond d’une cavité, dans une falaise rocheuse ou un bâtiment ; en mai, la femelle pond généralement 2 à 3 œufs, qu’elle couve près de 3 semaines. Le nourrissage dure près de 2 mois et les jeunes s’envolent en août. Peu de temps après, au cours du même mois, ils rejoignent leurs quartiers d’hivernage en Afrique. Le martinet à ventre blanc se nourrit exclusivement d’insectes volants qu’il capture tout au long de la journée. Lors du nourrissage des jeunes, il peut en prélever entre 100 et 1000, compactés sous forme d’une boulette maintenue dans son jabot.

Son nom latin Apus signifie « sans pieds » et fait référence à ses pattes très courtes, le soutenant difficilement au sol. Elles sont en revanche dotées de griffes puissantes, qui lui permettent de s’accrocher verticalement sur les murs.

Habitat

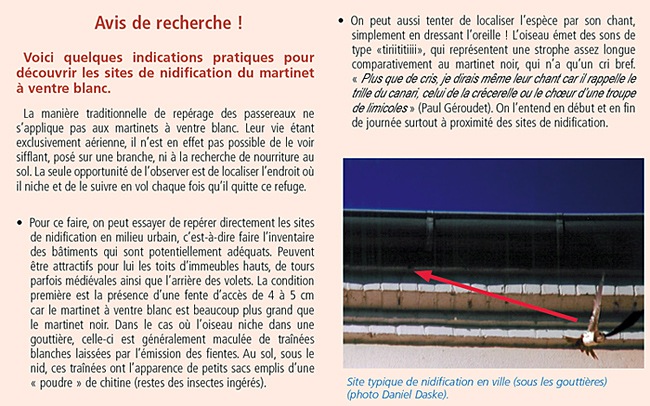

Primitivement, les martinets à ventre blanc ne nichaient que dans des trous et fissures de rochers. Progressivement, ils se sont adaptés aux demeures des hommes, aussi sûres et confortables, dotées de diverses cavités (avant-toits, entre les moellons…). Cette habitude ne s’est pas totalement généralisée, puisqu’en Franche-Comté, par exemple, le martinet à ventre blanc est aujourd’hui encore totalement inféodé aux milieux rocheux naturels dans les reculées (falaises calcaires). En revanche, sur le versant suisse du Jura, 75 % de la population se trouve dans les villes, qui lui offrent des hautes tours munies de quelques interstices favorables à la nidification. Cette adaptation au milieu urbain est ancienne en Suisse, puisque la cathédrale de Berne se prêtait à la nidification dès 1580. En revanche, en France, elle est récente : à partir des années 1970 seulement. Aujourd’hui, les martinets à ventre blanc privilégient de loin les caissons des volets, les accès sous les gouttières, les fissures sous les toits.

Effectifs en Alsace

Un individu accueilli au centre de soins de la LPO - Photo Kevin MartinLe martinet à ventre blanc atteint sous nos latitudes la limite nord de son aire géographique. C’est vraisemblablement la vitalité des populations suisses qui a engendré l’extension vers la plaine rhénane avec une arrivée, dès 1954, à Fribourg-en-Brisgau , puis à Bâle et à Mulhouse.

Un individu accueilli au centre de soins de la LPO - Photo Kevin MartinLe martinet à ventre blanc atteint sous nos latitudes la limite nord de son aire géographique. C’est vraisemblablement la vitalité des populations suisses qui a engendré l’extension vers la plaine rhénane avec une arrivée, dès 1954, à Fribourg-en-Brisgau , puis à Bâle et à Mulhouse.

En rive droite du Rhin (c.à .d. en Allemagne), Emmendingen, Offenburg, Achern (à la hauteur de Strasbourg), ont été successivement colonisées. Les martinets à ventre blanc patrouillent désormais à la hauteur de Baden-Baden…

La rive gauche (c.à .d. en Alsace) n’est pas en reste : en 2010, des signes de présence ont été recueillis dans le Bas-Rhin, à Betschdorf, Haguenau et Wissembourg, mais sans que la nidification n'ait pu y être prouvée pour l'instant. C’est cependant dans le sud du Haut-Rhin que la population est la mieux implantée dans notre région, atteignant une vingtaine de couples nicheurs à Mulhouse. Une petite colonie de 2 à 6 couples s'est également reproduite de 1998 à 2010 à Hirsingue, et une nidification a eu lieu à Guebwiller en 2003.

Pour mieux connaître le martinet à ventre blanc, voici quelques sites pour le découvrir :

- Mulhouse : le long de l'Ill entre les ponts Nessel et Stoessel

- Burgdorf (près de Berne) : l'église protestante héberge une centaine de couples

- Lucerne : site touristique sur le lac, le Wasserturm permet un contact aisé et agréable

- Bâle : combles de la Frauenarbeitschule

- Freiburg im Breigsau

Statut

Le martinet à ventre blanc est strictement protégé. Grâce à la loi du 10 juillet 1976, complétée par l’arrêté du 29 octobre 2009, il est intégralement protégé, mais aussi ses œufs, ses jeunes et son nid. Il est classé « vulnérable » sur la Liste Rouge des oiseaux d’Alsace.

Les facteurs de menaces

Les atteintes portées à son habitat constituent la principale source de menaces pour le martinet à ventre blanc. Au fil des années, il a en effet connu des problèmes croissants avec l’évolution de l’architecture qui a progressivement préconisé des matériaux et un design incompatibles avec l’accueil de l’espèce. En outre, des colonies ont été détruites lors de la rénovation ou de la destruction d’ouvrages.

Etudes et protection

Mise en place de nichoirs en haut d'une tour Ă Mulhouse - Photo Daniel Daske

Mise en place de nichoirs en haut d'une tour Ă Mulhouse - Photo Daniel Daske

Depuis 1988, date du premier contact auditif de l’espèce à Mulhouse, la population du martinet à ventre blanc est suivie et des actions ponctuelles de protection ont été entreprises sous l'impulsion d'un bénévole actif, Daniel Daske.

Après plus de 20 ans de présence et face à la précarité des sites de nidification tributaires exclusivement de l’activité humaine, la LPO Alsace, par le biais de Daniel Daske aidé de Mathieu Binder, a entrepris d'intensifier les actions de protection à partir du 2e semestre 2010.

Cette vaste opération intitulée « Pour l’essor du martinet à ventre blanc » se décline en 3 étapes :

- actions auprès des propriétaires et gestionnaires des immeubles où l’espèce niche déjà , et de ceux qui seraient propices à son installation pour leur faire accepter l’espèce

- obtention du parrainage de Jean Rottner, maire de la ville de Mulhouse.

- conception, réalisation et pose de nichoirs sur les sites les plus favorables.

En 2011, 23 nichoirs ont ainsi été installés avant le retour des oiseaux. Parallèlement, une exposition dédiée à l'espèce, aux menaces qui pèsent sur elle en Alsace et aux mesures de protection effectuées a été réalisée.

La LPO Alsace étant à la recherche de toute nouvelle donnée concernant l'espèce, n'hésitez pas à la contacter si vous observez un martinet à ventre blanc. Il est possible de l'identifier facilement grâce aux astuces décrites ci-dessous.

|

Si vous observez des martinets Ă ventre blancs, contactez-nous !

LPO Alsace

1 rue du Wisch 67560 ROSENWILLER

Tél. : 03 88 22 07 35

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

http://alsace.lpo.fr

Sterne pierregarin

Présentation de l’espèce

Adulte couvant ses oeufs. Photo Jean-Marc Bronner De la famille des Laridés, la sterne pierregarin vit en plaine. Elle fréquente les cours d’eau, les plans d’eau et les rivages maritimes, où elle se nourrit de poissons de petite taille qu’elle capture en plongeant la tête la première. Au printemps et en été, elle complète son régime alimentaire par des invertébrés aquatiques et par des insectes survolant l’eau (capturés en vol dans ce dernier cas).

Adulte couvant ses oeufs. Photo Jean-Marc Bronner De la famille des Laridés, la sterne pierregarin vit en plaine. Elle fréquente les cours d’eau, les plans d’eau et les rivages maritimes, où elle se nourrit de poissons de petite taille qu’elle capture en plongeant la tête la première. Au printemps et en été, elle complète son régime alimentaire par des invertébrés aquatiques et par des insectes survolant l’eau (capturés en vol dans ce dernier cas).

Elle installe son nid à même le sol, sur des îles et îlots de sable et de gravier, dépourvus de végétation ou dont la végétation est rase et clairsemée. Elle niche en colonies (taille variable selon les capacités d’accueil du milieu) et plus rarement, en couples solitaires.

C’est une espèce migratrice qui passe l’hiver le long des côtes d’Afrique occidentale et ne séjourne en Europe que pour nicher, d’avril (mars) à septembre.

Statut juridique et liste rouge

Au plan national, la sterne pierregarin est intégralement protégée en France par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (abrogation de l’arrêté ministériel modifié du 17 avril 1981). La protection de l’habitat est dorénavant prise en compte dans son article 3-II : « Sont interdites … la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée … »). Elle est également inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, à l’Annexe 2 de la Convention de Berne (*) et à l’Annexe 2 de la convention de Bonn (*). La sterne pierregarin figure sur la Liste Rouge des oiseaux d’Alsace comme "Vulnérable".

Effectifs

En 1963, début du suivi régulier des couples nicheurs en Alsace, 23 couples ont niché sur le Rhin. Ce nombre a augmenté régulièrement jusqu’en 1967 pour atteindre 53 couples. Puis, la sterne a enregistré un déclin de ses effectifs qui a failli entraîner sa disparition au milieu des années 70 ; ce déclin a coïncidé avec la canalisation du fleuve au cours du XXe siècle (achèvement en 1977) et de façon concomitante, avec une pollution croissante.

Par la suite, la qualité des eaux s’est régulièrement améliorée et l’effectif de sternes a suivi une évolution croissante parallèle : 45 couples en 1980, un peu plus de 90 en 1985. A partir de 1986, l’installation de radeaux flottants n’a fait que renforcer cette tendance : 155 couples ont été comptabilisés en 1990. Des fluctuations d’effectifs ont été notées dans les années qui ont suivi, dans une fourchette de 100 à 150 couples, par suite de la disparition de plusieurs sites importants de nidification (envahissement par la végétation de sites qui ne sont pas régénérés par la dynamique fluviale et qui dépendent d’interventions humaines).

En 2006, 143 couples ont été recensés, dont 71 le long du Rhin et 72 sur des gravières.

En 2008, ce sont entre 90 et 102 couples qui ont été comptabilisés, dont 16 à 17 seulement le long du Rhin.

Facteurs de menace

La sterne pierregarin est entièrement inféodée au milieu aquatique pour son alimentation. Les eaux les plus riches en proies (poissons et microfaune aquatique, y compris les insectes tels que les éphémères dont les imagos ont une vie aérienne au bord des eaux) sont les plus favorables.

En milieu continental, elle est totalement tributaire de la dynamique fluviale qui régénère en permanence des îlots à substrat nu lors des crues, îlots qu’elle recherche pour sa nidification.

La pollution des cours d’eau réduit les ressources alimentaires et peut affecter le taux de reproduction à moyen terme par contamination des adultes. De plus, la régulation des cours d’eau et leur canalisation suppriment les sites de nidification que représentent bancs d'alluvions.

Le tir des oiseaux sur leurs sites d’hivernage, le long du littoral de l’Afrique de l’Ouest, est un autre facteur de menace.

Actions de protection

Musoir de nidification, sternes et mouettes - Photo Christian Dronneau La LPO mène depuis plusieurs années des actions de conservation de l’espèce.

Musoir de nidification, sternes et mouettes - Photo Christian Dronneau La LPO mène depuis plusieurs années des actions de conservation de l’espèce.

L'une d'entre elles vise notamment les exploitants de carrières, que l'espèce affectionne pour y nicher. Une fiche de présentation de l'espèce a été réalisée par la LPO Alsace avec l'UNICEM.

L’installation de radeaux flottants de quelques mètres carrés, recouverts de graviers, constitue une alternative pour compenser la disparition des sites de reproduction naturels. En Alsace, depuis 1986, une dizaine de structures de ce type a été mise à flots sur des gravières, du Nord au Sud de la région.

Par ailleurs, la sterne pierregarin a trouvé des milieux de substitution grâce aux musoirs (langues de gravier) en amont et en aval des centrales hydroélectriques. Ces musoirs nécessitent cependant une gestion appropriée qui peut être lourde à mettre en œuvre.

Convention EDF

La LPO Alsace et EDF ont donc signé une convention pour expérimenter des modalités de gestion permettant la nidification des sternes sur les musoirs, dans le respect de l’environnement (maintien de zones non végétalisées, sans utilisation de désherbant). En effet, en l'absence d’intervention, ces sites sont rapidement envahis de hautes herbes et de ligneux, et ils deviennent inhospitaliers pour cette espèce menacée.

En mars 2007, les musoirs situés aux abors de la réserve naturelle des Rohrschollen ont ainsi été aménagés spécialement pour accueillir au mieux les couples de sternes. Cette expérience-pilote est une première dans la région. En savoir plus...

(*) textes résumés dans la brochure « Le statut des oiseaux sauvages en France », disponible à la boutique LPO France

Tarier pâtre

Présentation de l’espèce

Mâle - Photo Jean-Marc BronnerLe tarier pâtre est un passereau de petite taille, à peine plus grand qu’une mésange bleue. Le mâle se reconnaît facilement à sa tête entièrement noire avec une tache blanche sur les côtés du cou et à sa poitrine orangée. La femelle est uniformément brune sur le dessus.

Mâle - Photo Jean-Marc BronnerLe tarier pâtre est un passereau de petite taille, à peine plus grand qu’une mésange bleue. Le mâle se reconnaît facilement à sa tête entièrement noire avec une tache blanche sur les côtés du cou et à sa poitrine orangée. La femelle est uniformément brune sur le dessus.

En Alsace, il est majoritairement migrateur : les oiseaux quittent leurs territoires de nidification en automne et ils rejoignent la région méditerranéenne. Après la mauvaise saison, les premiers individus sont de retour vers la fin février, mais la plupart des tariers pâtres ne réapparaissent dans les zones de nidification qu’au courant du mois de mars. Lors d’hivers particulièrement doux, il est cependant possible de rencontrer cet oiseau en janvier en Alsace, plus particulièrement dans le Sud du département.

Le tarier pâtre est une espèce caractéristique des landes et des friches des espaces agricoles et industriels. Il niche aussi sur les talus de routes et de voies ferrées, dans les bocages, en bordure de marais et dans certains milieux sub-urbains. L’espèce se reproduit aussi bien en terrains secs (landes, talus) qu’en milieux humides (friches, marais). Les vastes ouvertures, naturelles ou artificielles, dans certains massifs forestiers lui procurent aussi des milieux favorables durant quelques années. L’espèce a ainsi profité des grandes zones de chablis consécutives à la tempête de décembre 1999.

Le tarier pâtre peut localement atteindre des densités élevées (exemple : 58 couples sur 124 ha de friches en fond de vallée dans les Vosges du Nord), mais bien souvent les couples sont plus disséminés.

Il construit son nid à même le sol, dans une excavation au milieu des hautes herbes. 2 à 3 pontes peuvent se succéder, surtout lorsqu’il y a eu un échec.

Il chasse à l’affût, perché de manière bien visible sur un arbuste, une herbe haute ou un piquet de clôture. Ses proies les plus régulières sont des coléoptères, des araignées, des sauterelles, des papillons et des chenilles.

Statut juridique et liste rouge

Le tarier pâtre est une espèce intégralement protégée. Elle est classée comme « A surveiller » sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace.

Effectifs et facteurs de menace

Le tarier pâtre est une espèce commune en France, avec une population estimée entre 300 000 et 500 000 couples. Mais il est en régression de 20 % à 50 % depuis 1970. En Alsace, il s’est raréfié dans la plaine au point de disparaître complètement de certaines communes. En revanche, l’espèce a colonisé la plupart des fonds des vallées vosgiennes consécutivement à la déprise agricole. Il est également présent jusque sur les Hautes-Chaumes dans les Vosges. En plaine, le tarier pâtre est menacé par l’intensification des pratiques agricoles et la destruction des milieux favorables. Dans les vallées vosgiennes, si les premières années de déprise agricole sont favorables à l’espèce, par la suite les milieux se ferment et ne lui conviennent plus. Enfin, la pratique des brûlis est catastrophique pour cet oiseau, comme pour bien d’autres d’ailleurs.

Etudes et protection

Dans le cadre de l'opération “Oiseau de l’Année”, le choix de la LPO Alsace s’est porté en 2002 sur le tarier pâtre. C’est une espèce pour laquelle une forte suspicion de régression existait, mais qui demandait confirmation.

80 observateurs ont participé au recensement de 141 communes, soit un peu plus de 100 000 hectares. Cette surface représente approximativement 1/8e de la superficie totale de notre région. Cette bonne mobilisation a malheureusement abouti à un triste constat, puisque le tarier pâtre était absent de plus de 40 communes parmi celles prospectées.

L’enquête a livré, par extrapolation sur l’ensemble du territoire régional, une fourchette de 2000 à 3000 couples en Alsace. Même s’il est difficile de dégager une tendance pour les effectifs de ce petit turdidé à l’échelle régionale, un certain nombre d’observateurs ont signalé la régression de l’espèce à l’échelle de leur ban communal.

Femelle - Photo Jean-Marc BronnerA nouveau - c’était déjà le cas pour l'hirondelle de fenêtre - Wittelsheim (68) tient le haut du tableau, avec Dambach (67). Ces deux communes accueillent chacune une trentaine de couples de pâtres. Et pour cause, les milieux qu’on y rencontre sont idéaux pour l’espèce : nombreuses friches, faible pluviométrie et ensoleillement important à Wittelsheim ; fonds de vallons enfrichés et pluviométrie inférieure au restant du massif vosgien à Dambach. Si le tarier pâtre peut être localement abondant, sa répartition en Alsace est extrêmement hétérogène. Les plus fortes densités ont été notées dans le Jura alsacien et dans les collines sous-vosgiennes. Les rieds, la plaine cultivée intensivement et le Kochersberg semblent être les milieux les moins fréquentés - voire délaissés - par l’espèce. Cette enquête permet de disposer pour la première fois d’une estimation fiable des populations nicheuses de tarier pâtre en Alsace. En la reconduisant dans quelques années, il sera possible de juger plus finement de l’évolution de ce passereau.

Femelle - Photo Jean-Marc BronnerA nouveau - c’était déjà le cas pour l'hirondelle de fenêtre - Wittelsheim (68) tient le haut du tableau, avec Dambach (67). Ces deux communes accueillent chacune une trentaine de couples de pâtres. Et pour cause, les milieux qu’on y rencontre sont idéaux pour l’espèce : nombreuses friches, faible pluviométrie et ensoleillement important à Wittelsheim ; fonds de vallons enfrichés et pluviométrie inférieure au restant du massif vosgien à Dambach. Si le tarier pâtre peut être localement abondant, sa répartition en Alsace est extrêmement hétérogène. Les plus fortes densités ont été notées dans le Jura alsacien et dans les collines sous-vosgiennes. Les rieds, la plaine cultivée intensivement et le Kochersberg semblent être les milieux les moins fréquentés - voire délaissés - par l’espèce. Cette enquête permet de disposer pour la première fois d’une estimation fiable des populations nicheuses de tarier pâtre en Alsace. En la reconduisant dans quelques années, il sera possible de juger plus finement de l’évolution de ce passereau.

Les résultats complets de l’enquête sont disponible dans le volume 23, fascicule 3 de la revue CICONIA .

Actions particulières

Ci-dessous, les actions particulières menées par la LPO Alsace.

Actions par espèce

Ci-dessous, les espèces pour lesquelles des plans d'actions sont suivis par la LPO Alsace

Trame verte et bleue

La LPO Alsace, ses partenaires allemand - Naturschutzbund Baden-Würtemberg (NABU) - et suisse - Schweitzer Vogelschtutz (SVS) – ont depuis 2005 mis en place un programme trianational de « préservation des vergers et de la biodiversité associée », soutenu par les instances européennes : le fonds INTERREG. L’espèce phare de ce projet est la chevêche d’Athena (chouette chevêche).