Etudes et protection

Grand-duc d'Europe (avec bilans annuels)

Le grand-duc d’Europe, un hibou, est le plus grand rapace nocturne d’Europe : on peut le surnommer le «roi de la nuit», car c’est lui le superprédateur nocturne.

Présentation de l’espèce

Jeune tout récemment envolé - Photo Yves MullerLe grand-duc est facilement reconnaissable à sa taille impressionnante (envergure de 155 à 180 cm et poids jusqu’à 3,25 kg pour la femelle). Il se situe au sommet de la chaîne alimentaire et peut consommer toutes sortes de proies de taille très variable, du campagnol au jeune renard, en passant par le rat surmulot, le faucon pèlerin, la corneille ou le hérisson.

Jeune tout récemment envolé - Photo Yves MullerLe grand-duc est facilement reconnaissable à sa taille impressionnante (envergure de 155 à 180 cm et poids jusqu’à 3,25 kg pour la femelle). Il se situe au sommet de la chaîne alimentaire et peut consommer toutes sortes de proies de taille très variable, du campagnol au jeune renard, en passant par le rat surmulot, le faucon pèlerin, la corneille ou le hérisson.

Sédentaire toute l’année, il fréquente les milieux ouverts ou semi-ouverts pour se nourrir, mais niche dans des sites rupestres comme des carrières ou des parois rocheuses envahies par des herbes hautes afin de pouvoir se cacher. Malgré sa taille, il reste très discret.

Statut juridique et liste rouge

Le grand-duc d’Europe fait partie des espèces strictement protégées par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (abrogation de l’arrêté ministériel modifié du 17 avril 1981). La protection de l’habitat est dorénavant prise en compte dans son article 3-II : « Sont interdites … la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée … ». Il est inscrit sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace avec un statut « Vulnérable ».

Il figure sur la directive oiseaux niveau I et bénéficie d’une mesure de protection au niveau national également de niveau I.

Population

Historique

Disparu de notre région dans la première moitié du XXe siècle, le grand-duc a été réintroduit avec succès à partir des années 1970. Les auteurs du XIXe siècle le signalent sédentaire dans les Hautes-Vosges, mais Schneider précise déjà qu’il est devenu rare. Il niche encore en 1906 et 1914 sur la commune de Ban-sur-Meurthe dans le département des Vosges et après la guerre 1914-18 dans les rochers de Wildenstein, Haut-Rhin. C’est ici que l’espèce aurait disparu de notre territoire avec le tir d’un dernier spécimen en 1938.

Sa réintroduction est tentée une première fois en 1972 avec le lâcher de deux jeunes près de Barr. Elle a été interrompue par la suite à la demande du FIR (Fonds d’Intervention pour les Rapaces) qui souhaitait protéger les derniers faucons pèlerins présents sur le massif vosgien, cette espèce figurant parmi les proies potentielles du grand-duc.

Les tentatives suivantes eurent lieu dans le Sud du département à partir de 1977, avec la mise en liberté d’une quinzaine d’individus dont des couples avec des jeunes, sous l'impulsion de Michel Heyberger. A la même époque, d’autres oiseaux furent introduits dans le Jura suisse. Ces lâchers ont permis l’installation de 2 à 3 couples dans ce secteur et une première nidification alsacienne a été constatée en 1985 avec 3 jeunes à l'envol.

Les réintroductions massives de grands-ducs en République Fédérale Allemande (1400 individus lâchés de 1964 à 1986) sont sans doute à l’origine des oiseaux observés dans les Vosges du Nord, avec une première nichée de 4 jeunes à l’envol en 1986.

Bilan de la nidification du grand-duc d'Europe en 2015

La recolonisation de la plaine d'Alsace semble marquer le pas avec une diminution du nombre de territoires occupés. Mais ceci peut être du à une prospection moins soutenue sur certains secteurs. De plus, la détection des jeunes est ardue notamment dans les massifs forestiers de plaine. Les sites de reproduction se situent dans des grandes forêts de plaine et dans les massifs forestiers des rieds, souvent à proximité d'un cours d'eau ou une gravière.

La prospection dans le massif vosgien durant la saison de reproduction 2015 s'est accentuée grâce à une collaboration accrue avec les 2 parcs naturels régionaux et l'implication de nombreux naturalistes locaux et groupes de la LPO. 2015 est une très bonne année de reproduction avec des chiffres record en terme du nombre de territoires occupés (7 de plus qu'en 2014), de couples (22 à 34) et de jeunes à l'envol (au moins 49 !). La productivité est de 2,4 juv/couple producteur. Seuls 2 échecs sont à signaler dont une par prédation. Le Grand-duc poursuit sa recolonisation du massif vosgien. Plusieurs mesures de protection ont été mises en place et se poursuivent : certains sites en carrière bénéficient d'une convention de gestion ainsi que de la collaboration de la sécurité civile d' Alsace, ce qui a permis l'arrêt de la pratique d'exercices sur les sites occupés. Des discussions avec les associations de grimpeurs sont aussi en cours.

Bilan de la nidification du grand-duc d'Europe en 2014

L'extension de la population de grand-duc se poursuit en plaine d'Alsace : le nombre de sites occupés est passé de 5 (2012) à 9 (2013), puis 12 en 2014 ; mais comme en 2013, seuls 2 couples ont pondu. La réussite de reproduction a été très faible puisqu'un seul couple a réussi sa reproduction et a élevé 1 jeune. Les sites de reproduction se situent dans des grandes forêts de plaine et dans les massifs forestiers des rieds, souvent à proximité d'un cours d'eau ou une gravière. Sur certains sites forestiers, des contacts avec l'ONF ont été pris pour que des mesures favorables à la reproduction soient mises en place.

La prospection dans le massif vosgien durant la saison de reproduction 2014 s'est poursuivie grâce à une collaboration avec les 2 parcs naturels régionaux et l'implication de nombreux naturalistes et groupes locaux de la LPO. L’espèce a connu en 2014 une bonne année de reproduction : 4 territoires en plus recensés par rapport à 2013 sur le massif vosgien, 12 couples ont réussi leur reproduction (contre 4 en 2013) et 26 jeunes à l'envol ont été recensés (7 en 2013). La productivité est de 2,2 juvéniles/couple producteur. Un échec s'est produit sur un site de nidification accueillant un stand de tir où le nid a été pris comme cible... Ce qui a provoqué son abandon. Plusieurs mesures de protection ont été mises en place : certains sites en carrière bénéficient désormais d'une convention de gestion ainsi que de la collaboration de la sécurité civile d' Alsace, ce qui a permis l'arrêt de la pratique d'exercices sur les sites occupés. Des discussions avec les associations de grimpeurs sont encore en cours.

Bilan de la nidification du grand-duc d'Europe en 2013

La prospection du Grand-duc d'Europe dans le massif vosgien durant la saison de reproduction 2013 s'est à nouveau accentuée grâce à une collaboration avec les 2 parcs naturels régionaux et l'implication de nombreux naturalistes locaux et groupes de la LPO. Sur les 55 sites contrôlés, 28 étaient occupés par l'espèce.

Mais ce rapace nocturne a connu en 2013 une très mauvaise année de reproduction : 6 territoires en moins recensés par rapport à 2012 sur le massif vosgien, seuls 4 couples à avoir réussi leur reproduction contre 19 en 2012 et 7 jeunes à l'envol recensés (36 en 2012). La productivité est de 1,8 juv/couple producteur. 6 échecs ont été relevés, la majorité vraisemblablement dus aux facteurs climatiques particulièrement difficiles : période de froid en mars, mois de mai froid et pluvieux, orages. A noter que sur la même commune 3 Grands-ducs ont été trouvés morts en 2013 dont 2 électrocutés. Des démarches sont en cours auprès d'EDF pour neutraliser les pylônes meurtriers.

Plusieurs mesures de protection ont été mises en place et se poursuivent : certains sites en carrière bénéficient d'une convention de gestion, et la collaboration avec la sécurité civile en Alsace, ce qui a permis l'arrêt des exercices sur les sites occupés. Des discussions avec les associations d'escalade sont aussi en cours.

En plaine d'Alsace, le Grand-duc continue d'étendre son territoire : le nombre de sites occupés est passé de 5 en 2012 à 9 en 2013, mais seuls 2 couples ont pondu. Les conditions météorologiques très défavorables (période de froid en mars, mois de mai froid et pluvieux, orages) ont causé une très mauvaise reproduction. Un seul couple a réussi sa reproduction et a élevé 3 jeunes. Les sites de reproduction se situent dans des grandes forêts de plaine et dans les massifs forestiers des Rieds (zones humides). Sur certains sites forestiers, des contacts avec l'ONF ont été pris pour que des mesures favorables à la reproduction soient mises en place.

Bilan de la nidification du grand-duc d'Europe en 2012

La prospection dans le massif vosgien durant la saison de reproduction 2012 s'est encore accentuée, grâce à une collaboration avec les 2 parcs naturels régionaux et l'implication de nombreux naturalistes locaux et groupes de la LPO. L’espèce continue son expansion sur le massif vosgien avec 7 territoires supplémentaires recensés par rapport à 2011. 36 jeunes à l'envol ont été recensés (23 en 2011). La productivité est de 1,9 juv/couple producteur. Un seul échec a été relevé. A noter qu'un adulte et un jeune ont été retrouvés morts à proximité de leurs sites de reproduction. L'adulte portait une bague allemande. Plusieurs mesures de protection ont été mises en place : certains sites en carrière bénéficient d'une convention de gestion et un accord avec la sécurité civile en Alsace pour ne plus pratiquer d'exercices en hélicoptère sur les sites occupés a été acté. Le bilan de la reproduction dans le massif vosgien et la plaine d'Alsace sont dissociés depuis cette année

L'espèce continue son expansion dans la plaine d'Alsace avec un nouveau territoire découvert cette année. En 2012, il y avait 5 territoires occupés sur cette zone, et 4 couples producteurs avec 7 jeunes à l'envol, soit une productivité de 1,8 (contre 1,9 sur le massif vosgien). Les sites de reproduction se situent dans de grandes forêts de plaine et dans des massifs forestiers des rieds (zones humides). Le bilan de la reproduction dans le massif vosgien et la plaine d'Alsace sont dissociés depuis cette année.

Bilan de la nidification du grand-duc d’Europe en 2011

En 2011, 31 sites accueillant le grand-duc d’Europe dans le massif vosgien (Alsace, Franche-Comté et Lorraine) et en plaine ont été recensés. 23 jeunes à l’envol ont été observés. La prospection durant cette saison de reproduction s'est accentuée par rapport aux 2 précédentes années, ceci en partie grâce à une collaboration accrue avec les 2 parcs naturels régionaux et l'implication de nombreux naturalistes locaux (plus d’une cinquantaine). L’espèce continue son expansion en Alsace tant sur le massif vosgien qu’en plaine avec 5 territoires supplémentaires recensés par rapport à 2010.

En plaine d’Alsace, ce sont 3 territoires qui ont été dénombrés. A noter parmi ceux-ci la découverte d’un couple nichant au sol qui a élevé 3 jeunes.

Le grand-duc d’Europe est une espèce pour laquelle le recensement est particulièrement difficile en raison de ses mœurs nocturnes et des sites de reproduction qu’elle tend à adopter ces dernières années. Les estimations annuelles représentent donc un effectif minimal.

Par ailleurs, un adulte a été retrouvé électrocuté alors qu'il tenait dans ses serres une chouette effraie, et un jeune blessé a été recueilli au centre de soins où il a succombé. Un autre oiseau recueilli en 2010 au centre de soins a quant à lui pu être relâché.

Facteurs de menace

La principale menace est la pratique non maîtrisée de loisirs de plein air susceptibles de provoquer des dérangements dans les falaises, comme l’escalade, le deltaplane et le parapente. Une concertation avec tous les acteurs est ici indispensable. Une autre préoccupation vient des risques d’électrocution et de percussion avec les lignes aériennes au vu de l’envergure impressionnante de l’oiseau.

Les dérangements par des naturalistes et des photographes animaliers peu respectueux des distances d’observation, peuvent constituer une autre menace pour ce magnifique oiseau rare.

Etudes et protection

La LPO Alsace a initié plusieurs actions en faveur du grand duc d’Europe :

- Suivis des sites afin d’assurer leur tranquillité pendant la période de nidification

- Conseils auprès des agents de l’ONF pour limiter les travaux sylvicoles sous les falaises pendant la période de nidification

- Participation à la mise en place d’une réglementation relative à la pratique des loisirs de plein air, en partenariat avec certaines communes et associations

- Renforcement de la surveillance des sites de nidification avec la participation des membres de la LPO Alsace

Elle coordonne Ă©galement le suivi des couples nicheurs dans le massif vosgien et en Alsace.

Ce suivi est assuré essentiellement par les ornithologues bénévoles des associations. Ce sont ainsi près d'une centaine d'observateurs qui contrôlent les aires et communiquent leurs informations chaque année. Plusieurs coordinateurs bénévoles* se chargent de recueillir les informations et d'animer le réseau d'observateurs par zone géographique.

(*) Les coordinateurs :

| Jean-Marie BALLAND (LPO Vosges) | pour le département des Vosges |

| Denis DUJARDIN (LPO Alsace) | pour les Vosges moyennes bas-rhinoises |

| Jean GUHRING (LPO Alsace) et Arnaud FOLTZER (PNRBV) | pour les Vosges haut-rhinoises |

| David HACKEL (LPO Moselle) | pour la Moselle |

| André LUTZ (LPO Alsace - SOS Faucon pèlerin-Lynx), Jean-Claude GENOT et Sébastien MORELLE (SYCOPARC) | pour les Vosges du Nord |

| François REY-DEMANEUF (LPO Franche-Comté) | pour le territoire de Belfort et la Haute-Saône |

| Marie-France CHRISTOPHE et Olivier STECK (LPO Alsace) | pour les centres urbains et la plaine bas-rhinoise |

La coordination globale est assurée par Sébastien DIDIER (LPO Alsace).

En savoir plus sur les actions menées :

SĂ©bastien Didier

Coordination, suivi, Ă©tudes rapaces

Tél. : 03 88 22 07 35

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Effraie des clochers

Présentation de l’espèce

Photo Yves MullerL’effraie des clochers (Tyto alba) est un rapace nocturne aisément identifiable de par la couleur blanche de ses parties inférieures qui lui a valu le surnom de Dame blanche. Certains individus, peu fréquents, sont plus sombres, avec une face inférieure rouge orangé : on parle alors de plumage en « phase rousse ». L’autre particularité de cette espèce est son chant étrange pouvant être décrit comme un chuintement métallique ne s’apparentant guère aux chants des autres rapaces nocturnes.

Photo Yves MullerL’effraie des clochers (Tyto alba) est un rapace nocturne aisément identifiable de par la couleur blanche de ses parties inférieures qui lui a valu le surnom de Dame blanche. Certains individus, peu fréquents, sont plus sombres, avec une face inférieure rouge orangé : on parle alors de plumage en « phase rousse ». L’autre particularité de cette espèce est son chant étrange pouvant être décrit comme un chuintement métallique ne s’apparentant guère aux chants des autres rapaces nocturnes.

L’effraie des clochers est inféodée aux espaces ouverts (cultures, prairies, vergers, bocages) qui regorgent de micromammifères (campagnols, mulots, musaraignes, etc.) dont elle se nourrit. Elle recherche dans les clochers, les granges ou les pigeonniers des sites adéquats de reproduction. Rupestre à l’origine, cette chouette a lié depuis des siècles son existence aux activités agricoles et aux constructions humaines.

Le couple d’effraies élève une ou deux nichées par an composées de 4 à 8 jeunes (une moyenne de 6 jeunes a été déterminée sur une période de 30 ans selon une étude haut-rhinoise). D’après cette même étude, entre 3 et 4 jeunes par nichée parviennent à s’envoler.

Le territoire de chasse de l’effraie dépend de sa richesse en proies mais en général le couple se limite à un rayon d’action compris entre 1 et 3 kilomètres autour de son site de nidification.

Statut juridique et classification Odonat

En France, l’effraie des clochers est une espèce intégralement protégée en vertu de l’article 1er de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 (abrogation de l’arrêté ministériel modifié du 17 avril 1981). La protection de l’habitat est dorénavant prise en compte dans son article 3-II : « Sont interdites … la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée … ». L’espèce est classée en statut "préoccupation mineure" (Odonat, 2014).

Etudes menées

EnquĂŞte effraie

L’effraie des clochers est suivie en Alsace par un réseau d’observateurs bénévoles de la LPO qui effectuent deux passages dans l’année sur les sites de reproduction potentiels (l’un en juin et l’autre en septembre) afin de relever les informations suivantes :

- présence ou absence de l’espèce ;

- nombre d’œufs et de jeunes ;

- nombre de jeunes à l’envol ;

- récolte de pelotes fraîches.

Ces informations sont ensuite synthétisées et analysées par la LPO et le GEPMA. Elles sont enregistrées dans une base de données géo-référencée.

SĂ©ance de dissection de pelotes - Photo Eric Buchel

SĂ©ance de dissection de pelotes - Photo Eric Buchel

Analyse du régime alimentaire

L’effraie rejette par le bec les éléments non digestes de ses proies (poils, os) compactés sous la forme de pelotes de réjection que l’on peut facilement récolter sur les sites qu’elle fréquente. L’analyse de leur contenu fournit des indications précises et fiables sur le régime alimentaire de l’espèce.

De nombreuses études ont été menées sur le contenu des pelotes de réjection, dont certaines en Alsace.

C’est ainsi que le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA) a analysé en 2007 un peu plus de 5200 proies contenues dans les pelotes de réjection de l’effraie des clochers sur l’ensemble du territoire alsacien. Cette étude, qui se poursuit au-delà de 2007, montre que le campagnol des champs (49%) est la proie favorite de l’effraie, suivi par la musaraigne musette (15%), le mulot sylvestre (13%), puis les deux espèces réunies musaraigne carrelet et musaraigne couronnée (7%).

Voir l’étude du GEPMA réalisée en 2007

Contenu de pelote de réjection - Photo Eric Buchel

Contenu de pelote de réjection - Photo Eric Buchel

A l’occasion de l’étude des effraies du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord réalisée entre 1977 et 1991 par Yves Muller, 7065 proies ont été récoltées, dont l’analyse s’est montrée quelque peu différente de la précédente ; les espèces les plus consommées sont le campagnol des champs (32%), la musaraigne carrelet (23%), les mulots à collier et sylvestre (17%) et le campagnol agreste (12%).

De manière plus générale, l’effraie est une opportuniste qui capture, parmi les micro-mammifères, ceux qu’elle rencontre le plus fréquemment. L’éventail des proies consommées est donc très large et dépend évidemment du type de milieu fréquenté.

L’effraie consomme également quelques oiseaux, batraciens ou chauves-souris, qui restent des proies marginales par rapport aux micro-mammifères.

Effectifs

Dans le Haut-Rhin, 245 nichoirs ont été installés depuis 1978. En 2008, le suivi de 168 de ces nichoirs a permis de vérifier la présence de 99 couples d’effraies, auxquels il convient d’ajouter 8 couples contrôlés dans des bâtiments hors nichoirs. Ce chiffre baisse hélas à 49 couples d'effraie en 2009 répertoriés en nichoirs mais seuls 141 nichoirs ont pu être suivis cette année-là .

Dans le Bas-Rhin, sur les 97 sites suivis en 2007, une soixantaine de couples reproducteurs ont été recensés. En 2009, ce chiffre passe à 38 couples recencés sur 102 nichoirs suivis.

Les chiffres indiqués ci-dessus ne correspondent cependant pas à un recensement exhaustif de cette espèce dans notre région : ce n’est qu’une partie de la population alsacienne qui est suivie par la LPO.

Les bilans précis des enquêtes effraie sont publiés chaque année dans les LPO Infos : n'hésitez pas à nous consulter pour les obtenir !

Facteurs de menace

Photo Marc Solari

Photo Marc Solari

Dans notre région, suite au remembrement et à l’industrialisation de l’agriculture, le paysage rural s’est profondément transformé en 40 ans. Les exploitations agricoles couvrant plusieurs dizaines d’hectares en monoculture intensive se sont développées depuis les années 1970 aux dépens des bocages, des prairies et des haies, zones de chasse de l’effraie comme de nombreuses espèces animales.

Des constructions métalliques associées à ce type d’exploitation ont remplacé les granges et les étables traditionnelles, autant de sites potentiels de nidification pour l’espèce. A cette évolution s’ajoute la pose de grillages sur les ouvertures des clochers, motivée par les dégâts causés par les pigeons, ce qui limite considérablement les possibilités pour l’effraie de se reproduire.

Enfin, la progression du maillage routier accentue les risques de mortalité par collision avec des véhicules.

Actions de protection de la LPO et des autres associations

La sauvegarde de l’effraie des clochers passe par la réhabilitation de ses sites de nidification. Depuis plusieurs dizaines d’années, des bénévoles de la LPO et d’autres associations de protection de la nature installent des nichoirs, le plus souvent dans les clochers d’églises qui ont été totalement grillagés. Cette action de sauvegarde de l’espèce passe par une sensibilisation des habitants du village et des élus communaux. Une fois mis en place, les nichoirs nécessitent un suivi : il est en effet indispensable de les nettoyer régulièrement, pour enlever les pelotes qui s’y accumulent ; de plus, le fait de passer régulièrement sur les sites de nidification permet de maintenir un contact avec les responsables des édifices publics, qui peuvent être remplacés, d’où la nécessité de renouveler le travail de sensibilisation.

Vous pouvez nous aider à protéger les effraies !

Beaucoup de nichoirs ne peuvent être suivis par manque de bénévoles : rejoignez nos équipes pour participer à une action concrète de protection de l’environnement ! Nous avons besoin de votre soutien pour :

- nous signaler les sites de nidification qui ne seraient pas connus

- prendre en charge le suivi d’un ou plusieurs nichoirs (deux passages annuels)

- prendre en charge la récolte des pelotes de réjection (cela va souvent de pair avec les deux contrôles annuels)

- prendre en charge l’installation d’un ou plusieurs nichoirs dans des sites favorables à l’espèce, mais qui lui sont inaccessibles.

Merci pour votre participation !

Pour toute information complémentaire, contactez-nous :

LPO Alsace

1 rue du Wisch 67560 ROSENWILLER

Tél. : 03 88 22 07 35

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

http://alsace.lpo.fr

Pies-grièches grise et à tête rousse

Présentation des espèces

Les pies-grièches grise et à tête rousse sont des passereaux de taille modeste, avec une tête relativement importante par rapport au corps. Les deux espèces possèdent un bec massif fortement crochu qui leur permet de dépecer ou décortiquer leurs proies, qui sont au préalable empalées sur une épine ou un fil de fer barbelé.

Pie-grièche grise - Photo Vadim Heuacker

Pie-grièche grise - Photo Vadim Heuacker

La pie-grièche grise est un migrateur partiel, dont la population la plus importante niche en Europe du Nord et qui est quasiment sédentaire en Alsace. La pie-grièche à tête rousse est quant à elle un migrateur transsaharien, qui vient nicher en Alsace à partir du mois de mai.

La pie-grièche grise fréquente les milieux semi-ouverts, composés de prairies, de pâturages, de bosquets et de vergers, et construit son nid aussi bien dans des buissons que dans des arbres de haute taille. Son régime alimentaire se compose à 95% de micromammifères (majoritairement de campagnols). Elle peut compléter son alimentation par des passereaux, des lézards ou des amphibiens.

La pie-grièche à tête rousse se nourrit presque exclusivement d’insectes : coléoptères, orthoptères, hyménoptères, lépidoptères… capturés en vol ou au sol. Quelques escargots ou lombrics peuvent compléter son menu. Dans nos régions, elle fréquente essentiellement les vergers pâturés, avec une préférence, comme support pour son nid, pour les poiriers, les pommiers ou les quetschiers ; la présence du bétail dans ce type de vergers à hautes tiges traditionnel permet, d'une part, le maintien d'une plus grande diversité de proies, d'autre part, l'"entretien" naturel d'une herbe rase, ce qui favorise la recherche et la capture des proies.

Statut

Les deux espèces sont protégées par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (abrogation de l’arrêté ministériel modifié du 17 avril 1981) et sont inscrites en annexe 2 de la convention de Berne.

Au niveau de la Liste Rouge en Alsace, la pie-grièche grise figure dans la catégorie des espèces « Rares » et la tête rousse dans la catégorie « En danger » (ODONAT, 2003).

Population / Effectifs

Les deux espèces connaissent une forte baisse de leur population en Alsace.

La pie-grièche grise est surtout une espèce d’Europe septentrionale et centrale. Un déclin modéré a été constaté entre 1970 et 1990 et concerne la plupart des pays d’Europe. Entre 1990 et 2000, les populations en déclin sont surtout localisées en Europe occidentale. En France, l’espèce est en régression depuis plus d’un siècle, mais c’est à partir des années 1960 que le déclin s’est affirmé. En 2009, une nouvelle enquête a montré une diminution dramatique des effectifs montrant qu’en 15 ans, l’effectif français s’est réduit des trois quarts.

Pie-grièche à tête rousse - Photo Jean-Marc Bronner

Pie-grièche à tête rousse - Photo Jean-Marc Bronner

En Alsace, la pie-grièche grise niche depuis longtemps. Au 19ème siècle, elle est signalée en de nombreux endroits, notamment dans les rieds, les vergers et le Sundgau où elle n'est pas rare. Puis les populations ont régulièrement chuté, l’oiseau désertant complètement certains secteurs. Une régression forte et continue affecte la population régionale depuis les années 1970. La situation s’est accélérée ces dernières années et depuis 1998, l’Alsace a perdu 70 à 80 % de ses effectifs, aujourd’hui surtout localisés dans le nord-ouest du Bas-Rhin.

La pie-grièche à tête rousse, d’affinité méditerranéenne, connaît une situation encore plus dramatique, avec un déclin à l’échelle européenne à partir de années 1970. En France, une forte régression a même été constatée dès les années 1960. En Alsace, l’espèce était bien présente et au 20e siècle, elle ne semblait pas rare autour de Strasbourg ni de Colmar, puis sa population a suivi la tendance nationale. Au milieu des années 1980, l’enquête ne montrait plus que 4 secteurs où l’espèce était présente, avec au plus 60 à 90 couples. La situation s’est sensiblement dégradée depuis. Aujourd’hui, tous ses effectifs se cantonnent au nord-ouest de l’Alsace avec une population totale de 15 à 25 couples. En deux décennies, elle aura ainsi diminué de près des 3/4 de ses effectifs.

Les menaces

Les deux pies-grièches sont des oiseaux typiques de milieux agricoles extensifs semi-ouverts. L’entretien régulier des paysages qu’elles fréquentent, notamment en période de reproduction, est un paramètre indispensable à leur survie. Elles répondent en effet rapidement aux modifications de leurs biotopes et aux changements des pratiques d’exploitation. Elles sont de ce fait très menacées par les multiples dégradations des paysages agricoles traditionnels : disparition des vergers due au développement de l’urbanisation, intensification des pratiques agricoles (disparition des haies, prairies et pâturages ; utilisation de pesticides), abandon des vergers… A cela s’ajoutent les dérangements liés aux activités de loisir. La protection et la restauration des biotopes paraissent donc indispensables et urgentes à la conservation de ces oiseaux.

Un plan d’actions en faveur des pies-grièches

Pour enrayer ce déclin un plan national d’actions a été initié en 2011, et une déclinaison régionale a été rédigée par la LPO Alsace suite à une proposition de la DREAL Alsace.

Les enjeux de ce plan de conservation régional sont :

- l’amélioration des connaissances (répartition et effectifs des deux espèces, états de conservation des biotopes, causes de régression…)

- la conservation et la restauration des biotopes

- la sensibilisation des acteurs concernés et du grand public (promouvoir l’agriculture extensive…)

La durée du plan est fixée à 5 ans et un bilan final, précédé de synthèses intermédiaires, devra être établi au terme de cette période.

Télécharger le plan régional d'actions

Cigogne blanche

Présentation de l’espèce

Photo Yves MullerLa cigogne blanche, symbole de l’Alsace, est connue de tous. Sa longueur totale est d’environ 1m pour une envergure voisine de 1,60 m. Elle est pratiquement muette, mais elle se manifeste assez souvent de façon singulière par des claquements de bec pour saluer son partenaire ou pour défendre son nid.

Photo Yves MullerLa cigogne blanche, symbole de l’Alsace, est connue de tous. Sa longueur totale est d’environ 1m pour une envergure voisine de 1,60 m. Elle est pratiquement muette, mais elle se manifeste assez souvent de façon singulière par des claquements de bec pour saluer son partenaire ou pour défendre son nid.

La cigogne blanche est un oiseau de milieux ouverts. Elle fréquente volontiers les zones marécageuses et les prairies humides, mais on la trouve également dans les pâturages et les zones de cultures. En Alsace, elle est liée traditionnellement au périmètre des rieds, vastes prairies humides de la vallée rhénane (Rhin et affluents).

En Alsace, la plupart des nids de cigognes sont construits sur des bâtiments, mais d’autres supports peuvent être utilisés (pylônes électriques, arbres...). Ils sont constitués d’un amas de branchages, de terre, d’herbes sèches et de matériaux divers. Les cigognes rechargent systématiquement les anciens nids, si bien que certains vieux nids peuvent atteindre 2m de diamètre, autant en hauteur, et un poids impressionnant de plusieurs centaines de kilos !

La cigogne blanche a un régime alimentaire très varié. Dans les marais, elle se nourrit d’amphibiens et de divers petits animaux aquatiques. Dans les champs ou les prairies, elle capture des vers, des insectes, des larves et des micro-mammifères. Elle se nourrit aussi volontiers de déchets divers sur les décharges publiques !

Statut juridique et liste rouge

La cigogne blanche fait partie des espèces protégées. Elle est classée comme « Espèce patrimoniale » sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs d’Alsace.

Effectifs et opérations de sauvegarde

Les premiers recensements de cigognes en Alsace remontent aux années 1930. Environ 150 nids sont dénombrés à cette époque-là . Alfred Schierer débute ses dénombrements  Photo Nicolas Buhrelsystématiques en 1948 et les poursuit encore aujourd’hui! Il compte 173 couples la première année. Les effectifs chutent ensuite fortement à partir de 1960 et atteignent un minimum de 9 couples en 1974.

Photo Nicolas Buhrelsystématiques en 1948 et les poursuit encore aujourd’hui! Il compte 173 couples la première année. Les effectifs chutent ensuite fortement à partir de 1960 et atteignent un minimum de 9 couples en 1974.

Des opérations de réintroduction (technique des «enclos») sont engagées au début des années 1970 par quelques pionniers et elles produisent leurs premiers résultats au milieu de la décennie : la population remonte à 20 couples en 1980, puis 24 en 1985. Avec la création de l’APRECIA (Association Pour la Réintroduction des Cigognes en Alsace) en 1983 (devenue APRECIAL par la suite : Alsace-Lorraine), de nouveaux enclos sont mis en place dans le Haut-Rhin et les effectifs «explosent» : 79 couples en 1990, 162 en 1995, 255 en 2000, 368 en 2004, 414 en 2007, 460 en 2009 ! L’espèce est à nouveau prospère en Alsace (en 2009 par exemple, ce sont 788 jeunes qui ont pu s'envoler dans les deux départements alsaciens). Partant de ce constat, et pour éviter que la cigogne blanche ne devienne trop dépendante de l'homme dans notre région, la LPO Alsace avait pris en 2002 une résolution, demandant qu'une pause soit opérée dans la politique de renforcement des populations. Voir le texte de la résolution

Facteurs de menaces

De nombreuses menaces pèsent encore sur les cigognes : les oiseaux sont parfois tués au cours de la migration ou dans les zones d’hivernage. D’autres s’électrocutent sur des lignes de moyenne tension ou percutent des câbles aériens. Enfin, des oiseaux ingèrent des aliments dangereux sur les décharges publiques...

Etudes

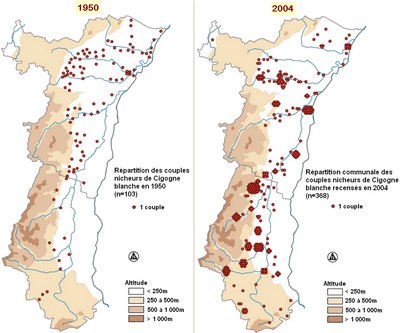

Dans le cadre des recensements décennaux, une nouvelle enquête a été lancée en 2004. Ce comptage international a incité la LPO Alsace à choisir la cigogne blanche comme « Oiseau de l’année 2004 »

Ce dénombrement coordonné par la LPO Alsace s’est fait en collaboration avec toutes les personnes et organismes étudiant la cigogne blanche en Alsace notamment l’APRECIAL, le CEPE - CNRS (Centre d’Ecologie et Physiologie Energétiques - Centre National de la Recherche Scientifique), le CRBO (Centre de Recherches sur la Biologie des Oiseaux) et SOS cigogne.

Grâce à cette collaboration, le recensement a pu être exhaustif et les chiffres sont éloquents : 368 couples (hors enclos) on été comptés et ont produit plus de 800 jeunes.

Des recensements annuels sont menés par ailleurs par l'APRECIAL et son réseau.

Page suivante : les résultats de l'enquête 2004

La Cigogne blanche (Ciconia ciconia), oiseau de l’année 2004 en Alsace : résultats de l’enquête

Le 6ème recensement international de la Cigogne blanche a été pour la LPO Alsace l’occasion de choisir cette espèce comme oiseau de l’année 2004. Comme pour les autres oiseaux de l’année, une plaquette a été éditée par la LPO Alsace et diffusée à ses membres. L’ensemble de l’Alsace a ainsi été prospectée, en collaboration avec 4 autres structures : l’APRECIAL, SOS Cigogne, le CRBO et le CNRS.

Tous les couples nicheurs libres ont été dénombrés, y compris ceux issus des enclos et nichant à proximité. Le nombre de jeunes à l’envol a aussi été déterminé dans la mesure du possible.

368 couples nicheurs ont ainsi été dénombrés dans 106 communes alsaciennes.

- Dans le Bas-Rhin, le total s’élève à 165 couples pour 63 communes, soit 2,6 couples/commune. Dans ce département, les 2/3 de la population se trouvent sur 14 communes (moyenne de 8 couples/commune). La plus grosse concentration se trouve à Strasbourg (25 couples), principalement localisée au parc de l’Orangerie.

-

Dans le Haut-Rhin, 203 couples ont été recensés sur 43 communes, ce qui donne une moyenne de 4,7 couples/commune. 7 communes se partagent les 2/3 de cette population (moyenne de 19 couples/commune). Avec 39 couples nicheurs, le Parc à cigognes de Hunawihr accueille plus de 10% de la population alsacienne, suivi de l’écomusée de Ungersheim (22 couples), de Sentheim (17 couples), etc.

Dans le Bas-Rhin, on remarque que les couples s’égrainent le long de certains cours d’eau comme la Zorn ou la Bruche, ou dans le ried de l’Ill, à des endroits où subsistent encore d’importantes surfaces de prairies. Dans le Haut-Rhin, les oiseaux sont plutôt localisés le long des collines sous-vosgiennes, à des endroits pas forcement compatibles avec les capacités d’accueil du milieu (corrélation avec la route du vin ?).

La répartition et la densité des couples sont donc très hétérogènes. Le Bas-Rhin accueille moins de couples sur plus de communes que le Haut-Rhin.

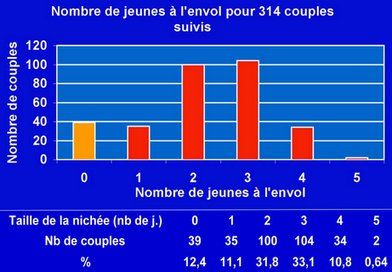

Le succès de reproduction a été déterminé pour 352 couples, soit pour 95,6% de la population nicheuse.

Parmi ceux-ci, 49 couples (13,9%) n’ont produit aucun jeune à l’envol et 303 couples (86,1%) ont permis à 792 jeunes de s’émanciper.

La taille des nichées arrivant à l’envol varie de 1 à 5 jeunes. La moyenne est de 2,25 j./c. nicheur et de 2,61 j./c. reproducteur.

Le graphique ci-contre concerne 314 couples et 693 jeunes et permet de constater que les 2/3 des couples ont à parts sensiblement égales 2 ou 3 jeunes, et que le dernier tiers se partage à proportion à peu près égale, 0, 1 ou 4 jeunes. Les nichées de 5 jeunes restent exceptionnelles.

En 2004, 254 (soit 62%) des 406 oiseaux nichant dans le Haut-Rhin ont été identifiés par lecture de bagues (rapport annuel APRECIAL). Parmi ceux-ci, 110 oiseaux, soit 43%, sont présumés migrants et 144, soit 57%, sont issus d’enclos et sédentarisés par plusieurs années de captivité.

La population nicheuse haut-rhinoise est donc majoritairement composée d’oiseaux issus d’enclos. Nous manquons d’informations concernant le Bas-Rhin.

Actions particulières

Ci-dessous, les actions particulières menées par la LPO Alsace.

Actions par espèce

Ci-dessous, les espèces pour lesquelles des plans d'actions sont suivis par la LPO Alsace

Trame verte et bleue

La LPO Alsace, ses partenaires allemand - Naturschutzbund Baden-Würtemberg (NABU) - et suisse - Schweitzer Vogelschtutz (SVS) – ont depuis 2005 mis en place un programme trianational de « préservation des vergers et de la biodiversité associée », soutenu par les instances européennes : le fonds INTERREG. L’espèce phare de ce projet est la chevêche d’Athena (chouette chevêche).