Etudes et protection

Oiseaux des bords du Rhin (convention LPO / EDF)

Guifette noire (plumage d'hiver) - Photo Jean-Marc BronnerLes milieux naturels des bords du Rhin ont subi des transformations radicales par suite des aménagements qui se sont succédés en différentes étapes du milieu du XIXème siècle jusqu’en 1977 : travaux de rectification au XIXème siècle, puis de régularisation au début du XXème siècle et enfin, de canalisation dans la 2ème moitié du XXème siècle. La dynamique naturelle des milieux a été supprimée (disparition des îlots sablo-graveleux, importante réduction de surface des stades sylvicoles pionniers) et les écosystèmes du lit majeur se sont considérablement asséchés (suppression des inondations, abaissement du toit de la nappe, réduction de l’ampleur des battements de cette nappe). Il en a résulté une profonde transformation de l’avifaune rhénane : des espèces ont disparu (balbuzard pêcheur, sterne naine, guifette noire, etc.), d’autres se sont maintenues avec plus ou moins de succès (petit gravelot, sterne pierregarin, etc.) et d’autres enfin, qui connaissent une dynamique expansive actuellement en Europe, se sont installées (mouette rieuse, goéland leucophée, etc.).

Guifette noire (plumage d'hiver) - Photo Jean-Marc BronnerLes milieux naturels des bords du Rhin ont subi des transformations radicales par suite des aménagements qui se sont succédés en différentes étapes du milieu du XIXème siècle jusqu’en 1977 : travaux de rectification au XIXème siècle, puis de régularisation au début du XXème siècle et enfin, de canalisation dans la 2ème moitié du XXème siècle. La dynamique naturelle des milieux a été supprimée (disparition des îlots sablo-graveleux, importante réduction de surface des stades sylvicoles pionniers) et les écosystèmes du lit majeur se sont considérablement asséchés (suppression des inondations, abaissement du toit de la nappe, réduction de l’ampleur des battements de cette nappe). Il en a résulté une profonde transformation de l’avifaune rhénane : des espèces ont disparu (balbuzard pêcheur, sterne naine, guifette noire, etc.), d’autres se sont maintenues avec plus ou moins de succès (petit gravelot, sterne pierregarin, etc.) et d’autres enfin, qui connaissent une dynamique expansive actuellement en Europe, se sont installées (mouette rieuse, goéland leucophée, etc.).

Parmi les aménagements dont les répercussions ont été favorables aux oiseaux, il convient de citer la création des musoirs près de chaque ouvrage hydroélectrique (usines de production d’électricité et barrages). Ces langues de terrain sont constituées de matériaux grossiers (galets et graviers), elles sont implantées au milieu de l’eau et sont peu accessibles aux prédateurs terrestres. Elles consitutent de ce fait des sortes d’îles sablo-graveleuses artificielles. Elles ont rapidement été utilisées comme biotopes de substitution par plusieurs espèces nichant à l’origine sur les îlots naturels. Aujourd’hui, ces musoirs hydroélectriques représentent les principaux sites de nidification du petit gravelot, de la mouette rieuse, de la mouette mélanocéphale, du goéland leucophée et de la sterne pierregarin en Alsace. Ces colonies de laridés attirent par ailleurs diverses espèces d’anatidés (canard chipeau, canard colvert, fuligule morillon), qui s’y sentent en sécurité pour nicher. En hiver et lors des passages migratoires, les musoirs constituent également des reposoirs privilégiés pour une cohorte d’oiseaux d’eau (cormorans, hérons, canards de surface, foulques, laridés et plus rarement, oies).

Un impératif de gestion appropriée

Les contraintes d’exploitation industrielle des ouvrages hydro-électriques nécessitent un entretien régulier des musoirs et de leurs abords par EDF, afin de contenir le développement de la végétation ligneuse.

Goéland leucophée - Photo Nicolas BuhrelJusqu’au milieu des années 1980, la solution retenue par cette entreprise consistait à effectuer des traitements chimiques. Ceux-ci détruisaient tant la végétation ligneuse qu’herbacée. La surface des musoirs demeurait ainsi totalement nue et les sites s’avéraient particulièrement favorables à la nidification d’espèces pionnières, tels que le petit gravelot et la sterne pierregarin. Toutefois, une prise de conscience d’EDF sur la pollution de l’environnement qui en résultait, même ponctuelle, et sur les destructions qui étaient parfois occasionnées aux colonies d’oiseaux (passage des véhicules à des dates inappropriées), ont conduit à rechercher d’autres solutions sous l’impulsion de la LPO Alsace.

Goéland leucophée - Photo Nicolas BuhrelJusqu’au milieu des années 1980, la solution retenue par cette entreprise consistait à effectuer des traitements chimiques. Ceux-ci détruisaient tant la végétation ligneuse qu’herbacée. La surface des musoirs demeurait ainsi totalement nue et les sites s’avéraient particulièrement favorables à la nidification d’espèces pionnières, tels que le petit gravelot et la sterne pierregarin. Toutefois, une prise de conscience d’EDF sur la pollution de l’environnement qui en résultait, même ponctuelle, et sur les destructions qui étaient parfois occasionnées aux colonies d’oiseaux (passage des véhicules à des dates inappropriées), ont conduit à rechercher d’autres solutions sous l’impulsion de la LPO Alsace.

Un simple broyage de la végétation fut la méthode alternative choisie. Le problème des dates d’intervention demeurait cependant entier et la colonisation progressive des musoirs par un tapis d’herbacées ne cessait d’inquiéter, car elle entraînait la désertion des sites par les deux espèces pionnières remarquables précitées.

Il devenait urgent de trouver une solution plus satisfaisante : la LPO Alsace a saisi EDF du problème et après une période de concertation, une convention entre les deux organismes a été signée.

Une convention exemplaire

Mouettes rieuses, musoir EDF - Photo Christian DronneauLa convention, signée en 2000 pour une période de trois ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction d’année en année, prévoit un entretien différencié des musoirs, selon les espèces nicheuses qu’ils hébergent :

Mouettes rieuses, musoir EDF - Photo Christian DronneauLa convention, signée en 2000 pour une période de trois ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction d’année en année, prévoit un entretien différencié des musoirs, selon les espèces nicheuses qu’ils hébergent :

- sur les sites occupés par le petit gravelot et la sterne pierregarin, l’entretien doit consister en un griffage du sol avant l’installation des oiseaux, entre le 15 mars et le 1er avril, afin d’empêcher l’implantation trop massive des herbacées (doublé éventuellement d’un griffage en fin d’été selon le développement constaté des herbacées) ;

- sur les sites où nichent les mouettes et le goéland leucophée, l’entretien consiste en un broyage annuel de la végétation dépassant 5 à 10 cm, à effectuer une fois par an après le départ des oiseaux, entre le 15 août et le 15 novembre.

Cette convention, toujours en cours, a fait l’objet d’une actualisation en 2006, afin de permettre l'expérimentation d’autres modalités d’intervention en faveur du petit gravelot et de la sterne pierregarin (désherbage thermique, bâchage, etc.), qui seraient éventuellement plus efficaces.

Le partenariat avec EDF se traduit également par la réalisation de documents d’information sur l’avifaune du Rhin, à destination du grand public et des scolaires. Trois brochures intitulées « les oiseaux d’eau hivernants d’Alsace » (versions adulte et scolaire) et « les oiseaux des musoirs » ont été réalisées, et sont disponibles auprès de la LPO Alsace (contacter le siège, à Strasbourg). Une conférence de presse organisée le 30 juin 2006 à Strasbourg a permis de dresser le bilan de ces actions et de consolider le partenariat établi depuis plusieurs années entre EDF et la LPO Alsace, pour le plus grand bénéfice des oiseaux. Elle a été largement relayée par la presse régionale.

Filets de vignes, destruction de haies et brûlis de friches

Dans le cadre de sa mission de protection de l’avifaune et face à des situations flagrantes de destruction, la LPO Alsace peut être amenée à saisir directement le Préfet pour la mise en place d’une réglementation spécifique. Ce fut notamment le cas pour la pose des filets de protection des vignes, la destruction des haies et la pratique de l’écobuage (brûlis). Des arrêtés préfectoraux les réglementent désormais par des articles précis.

Vignes : des filets de protection plus respectueux de la faune sauvage

Filet de vigne meurtrier - Photo LPO Alsace

Filet de vigne meurtrier - Photo LPO Alsace

A l’approche de l’automne, les vignobles se couvrent de filets et de banderoles de toutes sortes pour mettre le raisin à l’abri des oiseaux. Mal posés ou de texture non adaptée, ceux-ci constituent de véritables pièges à animaux et occasionnent la mort de nombreux oiseaux et petits mammifères.

Suite à la saisine du préfet par la LPO Alsace, l’arrêté préfectoral du 7 mars 1994 établit désormais les caractéristiques et les modalités de pose des filets de protection des cultures et du vignoble, garantissant une protection du raisin tout en épargnant la vie de la faune sauvage (voir extrait de l’arrêté).

Haies : enfin protégées en période de nidification

Destruction d'une haie - Photo Jean-Marc Bronner

Destruction d'une haie - Photo Jean-Marc Bronner

Tout le monde (ou presque) s’accorde à reconnaître l’importance des haies pour notre environnement. Elles remplissent une multitude de fonctions bénéfiques pour la collectivité (lutte contre l’érosion des sols et les crues, coupe-vent, etc.) et abritent une faune et une flore variées, sans compter leur rôle paysager. Malgré leurs innombrables vertus, certains s’acharnent à les détruire ou à les mutiler avec des engins de broyage. Ces opérations de destruction sont encore plus dévastatrices lorsqu’elles sont pratiquées en période de reproduction de la faune. Des centaines, voire des milliers de nids étaient ainsi détruits tous les ans. La LPO Alsace a demandé aux Préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin la protection des haies à la belle saison, et a obtenu gain de cause (voir extrait de l’arrêté).

Brûlis : brûler les friches, c’est brûler la vie !

Brûlis - Pholo LPO Alsace

Brûlis - Pholo LPO Alsace

Pour nettoyer une parcelle, le feu est employé par facilité. Il dévore sans distinction friches et broussailles, haies et bosquets, et endommage l’écorce des arbres. Il est mortel pour tous les êtres vivants, des espèces rares et prestigieuses (végétales ou animales) aux plus communes : escargots, petits rongeurs, chenilles de papillons, levrauts, crapauds et grenouilles, perdrix, faisans, lézards, hérissons, jeunes oiseaux, etc. Les flammes détruisent les micro-organismes présents dans l’humus qui sont nécessaires au développement de la végétation. Les brûlis ne fertilisent aucunement le sol, au contraire.

Grâce à l’action de la LPO Alsace, un arrêté préfectoral interdit depuis 1997 toute incinération de végétaux, a minima durant la période de reproduction (voir extrait de l’arrêté).

Collisions et électrocutions : EDF et RTE sensibilisés

Buses, hérons, faucons, cigognes, moyens-ducs, grands-ducs, canards, cygnes … Des centaines d’oiseaux étaient chaque année électrocutés (moyenne tension) ou mortellement blessés (haute tension) à cause des nombreuses lignes électriques qui sillonnent notre région. La densité du réseau Moyenne Tension et Haute Tension est plus importante que dans la majorité des régions françaises, à cause des diverses usines productrices d’électricité qui sont implantées le long du Rhin (15 usines hydroélectriques et la centrale nucléaire de Fessenheim).

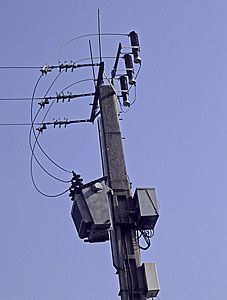

Poteau électrique protégé - Photo Christian BraunLa LPO Alsace, avec le soutien d’autres associations, s’est engagée depuis de nombreuses années auprès d’EDF d’abord, puis de RTE (Réseau Transport Electricité), pour réduire ces dégâts meurtriers. Inventaire systématique des oiseaux trouvés morts sous les constructions, étude du comportement des oiseaux face aux lignes et aux poteaux électriques (nidification, migration, chasse, …), analyse de la cause des décès (motifs des collisions et électrocutions), ont été systématiquement réalisés et transmis à EDF et RTE.

Poteau électrique protégé - Photo Christian BraunLa LPO Alsace, avec le soutien d’autres associations, s’est engagée depuis de nombreuses années auprès d’EDF d’abord, puis de RTE (Réseau Transport Electricité), pour réduire ces dégâts meurtriers. Inventaire systématique des oiseaux trouvés morts sous les constructions, étude du comportement des oiseaux face aux lignes et aux poteaux électriques (nidification, migration, chasse, …), analyse de la cause des décès (motifs des collisions et électrocutions), ont été systématiquement réalisés et transmis à EDF et RTE.

Grâce à ces actions et aux différentes propositions faites, les travaux d’enfouissement des lignes électriques ont été accélérés, la démolition des pylônes dangereux a été largement engagée et la protection des équipements en place a été généralisée (mise en évidence des pylônes meurtriers, comme les interrupteurs ou les transformateurs aériens et détermination de ceux qui sont peu dangereux, tels la nappe-voûte suspendue, le drapeau alterné ou le Canadien).

Un « Comité Régional de Concertation Electricité Alsace (CRCE) » a été créé en 1992. Il a pour but de concilier la demande de modernisation du réseau et les impératifs de qualité de vie, de protection de zones sensibles ou d’intégration paysagère. Dans le cadre de cette instance, la LPO Alsace a pu présenter le résultat de ses travaux.

Parallèlement, une convention de « protection de l’avifaune en Alsace » a été signée entre EDF, Electricité de Strasbourg, la LPO Alsace et l’Association pour la Protection et la Réintroduction des Cigognes en Alsace-Lorraine (APRECIAL) pour une protection spécifique des cigognes, espèce emblématique d’Alsace et régulièrement victime d’électrocution. Les résultats obtenus ont incité les pouvoirs publics à soutenir la démarche de la protection de l’avifaune. Le Conseil Régional d'Alsace a notamment confié à la LPO Alsace, la réalisation de deux études : l’une dressant un inventaire précis des zones sensibles en matière d’électrocution sur les réseaux à 20 000 volts, l’autre répertoriant les lignes à haute tension dangereuses en terme de collision.

A partir de ces études, EDF-GDF Services Alsace et Electricité de Strasbourg se sont engagés, en 1994, sur plusieurs points :

- mettre en œuvre les solutions techniques les plus performantes pour faire disparaître les points noirs réputés les plus dangereux,

- ne pas créer de nouveaux points dangereux dans les zones sensibles : les nouvelles lignes 20 000 volts créées seront prioritairement enterrées ou, le cas échéant, équipées de dispositifs de protection adaptés,

- tenir compte des sites naturels qui présentent un intérêt particulier pour la flore et la faune, et respecter un calendrier de débroussaillage sous les lignes qui soit compatible avec le bon déroulement de la nidification (travaux entre entre août et février),

- réaliser une étude de faisabilité approfondie (avec la Chambre d’Agriculture, la Fédération des chasseurs et la LPO Alsace) sur l’aménagement écologique des surfaces non cultivables situées en dessous des pylônes haute et très haute tension ; ces surfaces présentent un intérêt non seulement d’un point de vue paysager, mais aussi comme refuge et relais pour la faune sauvage,

- poursuivre et développer la collaboration avec la LPO en vue de réduire les risques d’accidents dus aux collisions par la mise en place et l’élaboration, si nécessaire, de nouveaux dispositifs dissuasifs adaptés aux diverses espèces sur les lignes à haute et très haute tension,

- financer et mettre en œuvre un réseau école sur le site d’Ottmarsheim (centre de formation aux travaux sous tension) pour présenter l’ensemble des dispositifs de protection de l’avifaune adaptés aux ouvrages aériens de 20 000 volts disponibles sur le marché.

Actuellement, à part des mortalités ponctuelles, les électrocutions d’oiseaux en Alsace ne mettent désormais plus en cause la conservation des différentes espèces d’oiseaux citées en introduction. Par ailleurs, certains sites sensibles en terme de collision (lignes à haute tension) ont été équipés de systèmes de visualisation. Cependant, pour cette catégorie de lignes, les solutions sont plus complexes à mettre en œuvre de façon systématique, et les zones sensibles doivent être traitées au cas par cas. Affaire à suivre !

N’hésitez pas à contacter la LPO si vous souhaitez plus de renseignements sur ces sujets ! (degré de dangerosité des différents pylônes ou lignes électriques).

Nouvelle convention entre la LPO et RTE au profit des aires de rapaces

Aire à faucons pèlerin sur un pylône à haute-tension - Photo Jean-Marc BronnerLes pylônes à haute-tension accueillent des faucons pèlerins, hobereaux et crécerelles, qui s'installent dans des nids de corneilles noires vides. Ces 3 espèces de faucons, comme tous les rapaces en France, sont protégées. Le faucon pèlerin l'est même à l'échelle européenne et fait figure d'oiseau-emblème en terme de protection de la nature. Ce statut protège aussi bien les individus que leur nid et leur habitat.

Aire à faucons pèlerin sur un pylône à haute-tension - Photo Jean-Marc BronnerLes pylônes à haute-tension accueillent des faucons pèlerins, hobereaux et crécerelles, qui s'installent dans des nids de corneilles noires vides. Ces 3 espèces de faucons, comme tous les rapaces en France, sont protégées. Le faucon pèlerin l'est même à l'échelle européenne et fait figure d'oiseau-emblème en terme de protection de la nature. Ce statut protège aussi bien les individus que leur nid et leur habitat.

Â

Â

Afin de gérer au mieux la présence de ces nids sur les pylônes, la LPO et RTE (Réseau de Transport d'Electricité, gestionnaires des pylônes) ont signé un partenariat, basé sur 3 actions clés :

- une sensibilisation réciproque entre les deux structures : la LPO informera les techniciens de RTE de la nécessité de signaler toute aire de rapace sur les pylônes électriques et l’importance de les maintenir, afin de garantir un site de nidification pour l’espèce. De son côté, RTE expliquera à la LPO Alsace (équipe salariée et bénévoles impliqués dans la thématique rapaces) les impératifs de l’entreprise en terme d’entretien des lignes électriques ;

- un décalage des interventions sur les pylônes où une aire est signalée pendant la saison de reproduction ;

- des poses de nichoirs à rapaces (si nécessaire) sur certains pylônes devant faire l’objet de rénovation et où l’espèce est déjà présente.

Â

La convention, d’une durée de deux ans, sera suivie par un bilan de l’opération.

Chevêche d'Athéna

Présentation de l’espèce

Adulte dans sa cavité de nidification. Photo Marc Wioland La chevêche d’Athéna (ou chouette chevêche) est un petit rapace nocturne qui réside toute l’année en Alsace. Parmi les rapaces nocturnes, elle est l'un des plus petits et des plus diurnes. Elle se reconnaît à sa tête ronde et large, à ses yeux jaunes et à son dos brun tacheté de blanc. Originaire du bassin méditerranéen, elle vit en dessous de 600 m d’altitude, là où les hivers sont doux et peu enneigés. Elle occupe les paysages ouverts, avec une prédilection pour les campagnes cultivées parsemées de vieux arbres, de prairies, de vergers d'arbres à hautes tiges ou de saules têtards. Ces biotopes lui offrent à la fois des terrains de chasse et des cavités pour nicher et se cacher durant la journée. Elle niche aussi volontiers dans les anciens bâtiments.

Adulte dans sa cavité de nidification. Photo Marc Wioland La chevêche d’Athéna (ou chouette chevêche) est un petit rapace nocturne qui réside toute l’année en Alsace. Parmi les rapaces nocturnes, elle est l'un des plus petits et des plus diurnes. Elle se reconnaît à sa tête ronde et large, à ses yeux jaunes et à son dos brun tacheté de blanc. Originaire du bassin méditerranéen, elle vit en dessous de 600 m d’altitude, là où les hivers sont doux et peu enneigés. Elle occupe les paysages ouverts, avec une prédilection pour les campagnes cultivées parsemées de vieux arbres, de prairies, de vergers d'arbres à hautes tiges ou de saules têtards. Ces biotopes lui offrent à la fois des terrains de chasse et des cavités pour nicher et se cacher durant la journée. Elle niche aussi volontiers dans les anciens bâtiments.

La chevêche est essentiellement active au crépuscule et la nuit. Elle se nourrit de gros insectes, de petits mammifères, ainsi que de vers de terre. Elle chasse à l'affût depuis un arbre ou un poteau, mais également en se déplaçant au sol. C'est pourquoi il est important que la végétation herbacée ne soit pas trop haute, ni trop dense

Statut juridique et liste rouge

Au même titre que tous les rapaces, la chevêche est intégralement protégée en France. Elle est en outre inscrite sur la Liste Rouge des espèces menacées en Alsace, avec la mention « En déclin ». Elle est tout particulièrement menacée dans nos régions en raison de la disparition progressive de son biotope. En effet, l’urbanisation des espaces périurbains au détriment des ceintures de vergers et l’intensification de l’agriculture ont entraîné la diminution des effectifs de nombreuses espèces dont la chouette chevêche et la quasi disparition des plus sensibles comme la pie-grièche à tête rousse et la huppe fasciée.

Population

Jeunes proches de l'envol, hors du nid. Photo Marc Wioland

Jeunes proches de l'envol, hors du nid. Photo Marc Wioland

Jusque dans les années 1960, la chouette chevêche était une espèce répandue dans toute l’Europe centrale, méridionale et orientale. Depuis lors, ses effectifs montrent un net recul dans la majeure partie du continent. En Alsace, entre les années 1960 et 1980, la régression a atteint 50% dans certains secteurs jusque là favorables. Il ne subsistait plus qu'une quarantaine de couples dans l'ensemble du Haut-Rhin dans les années 1980 (MAURER A., Campagne de prospection Chouette chevêche. Lien Ornithologique d'Alsace n°49, 1988. pp. 3-5.) et 5 ou 6 sur le piémont des Vosges du Nord.

Etudes, protection et effectifs actuels

Dans le Haut-Rhin

Grâce aux actions de sauvegarde mises en œuvre à partir des années 1990, la situation a pu être améliorée. Ainsi la population haut-rhinoise était estimée à 60 à 140 couples pour la période 1994-1995 (SANE R, La Chouette chevêche dans le Haut-Rhin – Résultat de deux années de prospection, Le Cigogneau n°54, 1996. pp. 17-26.).

Nichoir Ă chevĂŞche - Photo Marc Wioland

Nichoir Ă chevĂŞche - Photo Marc Wioland

Un ambitieux projet INTERREG, initié en janvier 2005 et financé à 50% par l’Union Européenne, est venu compléter le programme initial de préservation de la chouette chevêche et de son habitat mis en place en 1999. Il s’agit du programme « Préservation des vergers et de la biodiversité associée ». Achevé en juin 2007, il est relayé par le programme « Corridors écologiques et Micro-habitats ».

Dans le cadre des activités du Groupe chevêche 68 de la LPO Alsace, une étude a révélé, en 2010, la présence de 48 couples et 27 individus isolés sur les quelques 500 nichoirs et cavités naturelles suivis annuellement. Ils ont élevé 150 jeunes, dont 112 ont pu être bagués, ainsi que 11 adultes. 13 adultes bagués les années précédentes ont été contrôlés. Un programme de suivi par baguage se poursuit depuis 2006 sur les thèmes de survie, reproduction et dispersion des jeunes. Il permet de mieux comprendre l’évolution locale de l’espèce et d’affiner ainsi les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

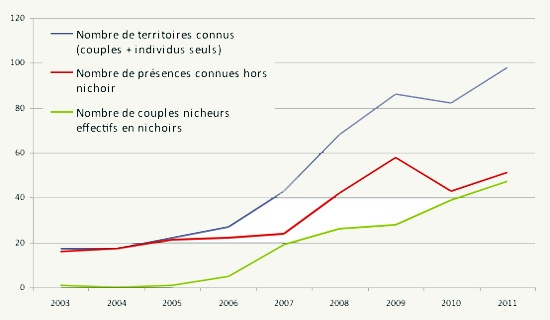

|

| Évolution du nombre de couples suivis dans le Haut-Rhin. Source: Bertrand SCAAR, LPO-Alsace. A noter : la relative stabilité du nombre de couples en cavité naturelle comparativement à la progression des nichées sécurisées en nichoir. |

D’autres chevêchologues alsaciens ont également été mis à contribution pour l'Atlas des oiseaux nicheurs d'Alsace, dont la période 2006-2010 a été définie pour sa réalisation. Ainsi, 148 communes du Haut-Rhin ont fait l'objet de prospections, permettant de mettre au jour 86 territoires occupés par la chevêche. Ceci nous autorise à estimer sa population à un peu plus d'une centaine de territoires occupés dans le Haut-Rhin (estimation 110 – 150).

Dans le Bas-Rhin

Dans le département du Bas-Rhin, une enquête intensive a eu lieu en 2009. Ses objectifs étaient de préciser le statut de l’espèce dans le département et de compléter les données Atlas pour la chevêche ; parallèlement, elle a aussi permis de compléter les données Atlas pour les autres rapaces nocturnes.

Cette enquête a réuni 20 participants qui ont recensé 182 communes, sur 760 points de repasse. 1,5 passages ont été réalisés en moyenne sur chaque point, soit près de 1200 séances de repasse. Ceci a permis de recenser 99 territoires occupés par l'espèce en 2009. Cumulés aux données issues de l'Atlas des oiseaux nicheurs d'Alsace, 154 territoires nous sont, à ce jour, connus dans le Bas-Rhin concernant la période 2006-2010.

Depuis fin 2011 et pour une durée de 3 ans, la LPO Alsace est partenaire de l’opération "Vergers Solidaires» lancée par les communautés de communes du Rhin (Rhinau) et de Benfeld et environs. Elle participe au volet sensibilisation de l'opération, et assure le volet biodiversité en suivant la population de chevêches sur le territoire des deux communautés de communes ainsi que la pose d'une quarantaine de nichoirs pour palier les manques de cavités naturelles. Le recensement mené en 2012 a permis de comptabiliser une vingtaine de territoires occupés par la chevêche sur les deux ComCom. Un "groupe chevêche 67" a été mis en place pour la prise en charge de ces actions.

Documentation disponible

Les groupes "Chevêche (67 et 68)" de la LPO Alsace ont conçu 3 fiches pratiques consacrées aux nichoirs destinés à cette espèce (construction ; pose ; suivi et entretien). Il s'agit d'un modèle avec système anti-prédation (SAP) contre les fouines.

Ces fiches sont téléchargeables en cliquant sur les images ci-dessous.

Conseils pour la pose d'un nichoir Conseils pour la pose d'un nichoir |  Calendrier de suivi et d'entretien d'un nichoir Calendrier de suivi et d'entretien d'un nichoir |  Plan de construction d'un nichoir Ă chevĂŞche avec SAP Plan de construction d'un nichoir Ă chevĂŞche avec SAP |

En savoir plus sur la ChevĂŞche d'Athena

Actions particulières

Ci-dessous, les actions particulières menées par la LPO Alsace.

Actions par espèce

Ci-dessous, les espèces pour lesquelles des plans d'actions sont suivis par la LPO Alsace

Trame verte et bleue

La LPO Alsace, ses partenaires allemand - Naturschutzbund Baden-Würtemberg (NABU) - et suisse - Schweitzer Vogelschtutz (SVS) – ont depuis 2005 mis en place un programme trianational de « préservation des vergers et de la biodiversité associée », soutenu par les instances européennes : le fonds INTERREG. L’espèce phare de ce projet est la chevêche d’Athena (chouette chevêche).